ROUGES CONTRE BARBARES

L'Agonie

d'une Gloire

« J'ai vécu pour la foule ;

et je veux dormir seul »

________

Joseph Thévenet

Conférence, faite aux Lamartiniens de Lyon, le 9 novembre 1936,

augmentée d'une préface de M. le professeur SIRAUD,

et de nombreuses notes.

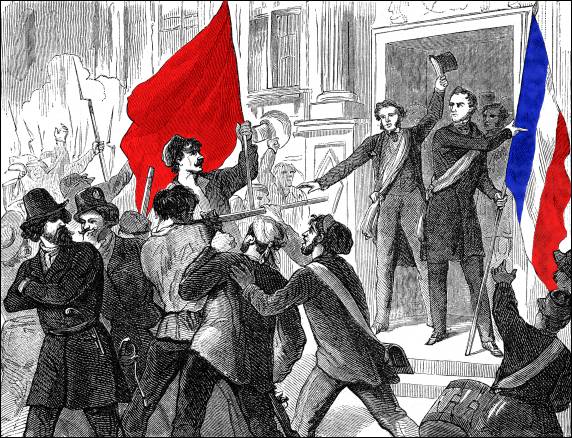

Le 25 février 1848, à Paris, le peuple se présente en masse devant l'Hôtel de Ville, où siège le Gouvernement provisoire, pour réclamer le remplacement du drapeau tricolore par le drapeau rouge comme symbole du caractère social de la nouvelle révolution. Il faudra les talents d'orateur du "poète" Lamartine pour repousser provisoirement le drapeau rouge... puis ceux du boucher Cavaignac (appelé à la rescousse par Lamartine !), lors du carnage de juin, pour mâter sévèrement le mouvement populaire pour la république sociale.

________

- Avant-propos des Editions de l'Evidence.

- Préface.

- L'Agonie d'une gloire.

________

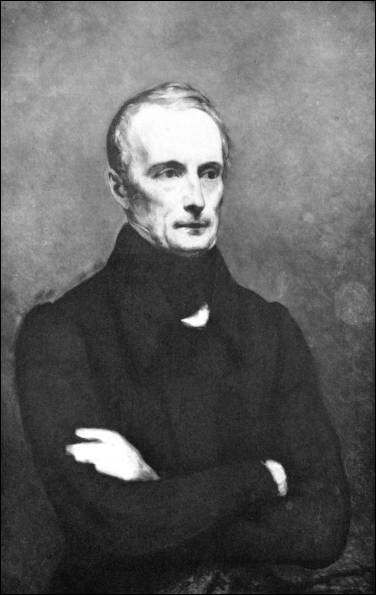

Alphonse de Lamartine (1790-1869), pére fondateur du courant "Chrétiens-sociaux" de nos Bandits politiques.

La conférence dont nous publions ici le texte eut lieu le 9 novembre 1936, quelques mois seulement après les grèves sans précédent de mai-juin 1936.

Les "Lamartiniens" - tout comme l'ensemble de la Caste noire dominante ! - poussent un véritable "Ouf !" de soulagement : Grâce au Diable ! 1936 ne fut pas un nouveau 1848 !… Les deux Léon, Blum et Jouhaux, le "socialiste" et le "syndicaliste", nous ont sauvé la mise, grâce aux diaboliques "négociations de Matignon".

Et J. Thévenet passe aux aveux dès l'introduction :

"Si donc, au cours de cette lecture, je prononce les mots de socialistes et de communistes, j'avertis que je n'établis pas d'analogie entre les sectaires d'alors [1848], animés d'une fureur d'ostracisme farouche, et des hommes d'État que nous avons vus dans une Europe d'ailleurs transformée s'adapter aux inéluctables réalités politiques qui sont de tous les temps, et subir dans leurs idées même, les tempéraments qu'apporte chez quiconque le passage de l'opposition au pouvoir. Non, il n'y a pas plus de commune mesure entre, par exemple, Raspail ou le vieux Blanqui et MM. Léon Blum et Thorez, qu'entre les forces aveugles rendues démentes par les suggestions de la haine et de la faim, et les actuels organismes syndicaux et corporatifs de travailleurs, puissamment intégrés dans nos sociétés contemporaines.

De même, bien que resté l'emblème de la révolution sociale croyons-nous aussi que le drapeau rouge actuel représente surtout les partis socialistes et leurs organisations corporatives, et qu'il a renoncé à sa signification terroriste d'antan et à supplanter le drapeau tricolore".

Les Lamartiniens aiment à rappeler ce que la 3ème République Barbare doit au "grand poète" Lamartine, qui, au plus fort de la tempête révolutionnaire de 1848, sauva la France du naufrage, en l'écartant de l'écueil fatal du socialisme et du communisme "sectaires d'alors".

Véritable mine d'informations, ce texte est très intéressant à étudier pour tous ceux qui veulent enfin comprendre ce qui se joua durant ce tournant de l'histoire que représente la révolution de 1848, et qui se solda par la victoire du Parti de l'Ordre, instaurant dès lors et jusqu'à aujourd'hui le règne de la Barbarie intégrale. On y entrevoit notamment le rôle que jouèrent Ledru-Rollin et ces compères de gauche - ces vrais ancêtres des maudits Blum, Thorez et compagnie - dans la pacification du mouvement populaire pour la république sociale.

Bien entendu, il faut souvent savoir lire entre les lignes, et repérer les gros bobards qui s'insinuent çà et là ! Nous n'en signalerons qu'un, particulièrement important. On le trouve dès la deuxième phrase de la préface du Docteur Siraud : la deuxième république, selon lui, aurait été "bien vite étouffée par l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte". Voilà un mensonge que l'on retrouve chez la plupart des historiens "autorisés" ! Car il est indéniable - et ce texte de Thévenet le montre suffisamment ! - que la république sociale, la république du "Droit au Travail" que réclamait le peuple et que le gouvernement provisoire lui avait promis, est morte sur les barricades de juin, assassinée par le général "républicain" (de gauche), Cavaignac-le-boucher !

Quelques jours après le carnage, le 11 juillet, notre ami Félicité de Lamennais annonçait ainsi la disparition de son journal, le Peuple Constituant, interdit comme toutes les autres publications jugées trop "rouges" : "Le Peuple Constituant a commencé avec la République, il finit avec la République, car ce que nous voyons, ce n'est pas la République, ce n'est même rien qui ait un nom".

________

Éditions de l'Évidence - 2002.

M. Joseph Thévenet, fervent lamartinien, érudit, lettré, m'a fait l'honneur de me demander une préface pour son étude sur la Révolution de 1848 et le rôle historique qu'y joua Lamartine.

Certes, les documents ne manquent pas sur cette époque troublée, d'où naquit une République éphémère, bien vite étouffée par l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte.

La Révolution de 1848 ne fut qu'un moment de fièvre et de vertige. Louis-Philippe y perdit son trône. Pour la démocratie française victorieuse, l'occasion était venue de se couronner elle-même : elle ne le fit pas.

Nul n'ignore que Lamartine fut en contact avec le peuple insurgé de Paris et que, bravant balles et guillotine, il affronta la tourmente révolutionnaire.

Sa prodigieuse éloquence empêcha les insurgés de se souiller d'un crime. Porté par un flot humain dans les salles de l'Hôtel de Ville, il harangua la foule et déclara se rallier au programme d'une Démocratie pacifique et rationnelle. Opportune énergie, merveilleuse éloquence qui firent disparaître le drapeau rouge « symbole de sang et de honte ».

Prolétaires, nobles et bourgeois le considérèrent comme un « Transacteur » entre la Révolution et le Gouvernement provisoire, dont la durée fut éphémère.

Les élections au suffrage universel de l'Assemblée législative et du Chef de l'État, proposées par Lamartine, aboutirent à la nomination de Louis-Napoléon Bonaparte Président de la République.

Consciemment ou non, le peuple français subissait encore le prestige du grand Empereur mort, quelques années auparavant, sur le rocher de Sainte-Hélène.

Le 10 décembre 1848, le prince L.-N. Bonaparte obtenait plus de 5 millions de voix et Lamartine un chiffre dérisoire : 17.910. Même dans son département d'origine (Saône-et-Loire), où son prestige était grand, le poète n'avait qu'un nombre infime d'électeurs.

Et voici que commençaient pour lui les tristesses de l'isolement, les deuils, les difficultés financières, une vie de labeur incessant, tandis que déclinait le génie, obscurci par l'âge et les travaux forcés. Ainsi finissait l'homme qui avait sauvé la République de 1848 et préservé Paris de l'émeute, et de la guerre civile.

Les Lamartiniens de Lyon ont eu le privilège d'entendre la conférence de M. Thévenet. Avec un grand souci d'impartialité et d'exactitude, il a exposé ces évènements politiques et rendu hommage au caractère et au courage de son personnage central.

Je sais qu'il a fait de nombreuses recherches sur cette époque tourmentée, si intéressante pour notre histoire nationale, et qui fut dominée par la prestigieuse autorité de Lamartine.

M. Thévenet a droit aux éloges, non seulement des Lamartiniens, mais de tous les esprits cultivés pour qui l'histoire de notre France n'est pas un vain mot.

________

Docteur SIRAUD,

Maire de Saint-Point,

Vice-Président des Lamartiniens de Lyon.

Par Joseph THÉVENET.

Monsieur le Président des Lamartiniens,

Mesdames,

Messieurs,

C'est la troisième fois depuis 1928 que j'ai l'honneur de parler devant les Lamartiniens de Lyon.

Depuis lors, par le cadre où elle se déroulent d'ordinaire, par l'élite lyonnaise toujours plus nombreuse qui s'y presse, par la valeur, enfin, de leurs conférenciers et des poètes qui s'y révèlent, ces réunions revêtent une importance qu'elles n'avaient peut-être pas dès l'abord.

C'est pour moi une raison d'apprécier d'autant plus la faveur qui m'est faite aujourd'hui, et d'exprimer ma profonde gratitude aux dignitaires de notre Société, notamment à M. le Président Germain de Montauzan, à M. le Professeur Siraud, à M. le Docteur Giuliani, pour la bienveillance fidèle qu'ils daignent me témoigner.

J'ai à traiter un sujet assez ingrat pour un milieu littéraire. Les nécessités de mon récit m'obligeront à des incursions prolongées dans l'histoire politique d'une époque fort lointaine de la nôtre et, malgré la persistance de partis et d'étiquettes - dont le sens d'ailleurs évolue - assez dissemblable aussi de la nôtre pour ne point comporter avec cette dernière des rapprochements abusifs.

Si donc, au cours de cette lecture, je prononce les mots de socialistes et de communistes, j'avertis que je n'établis pas d'analogie entre les sectaires d'alors, animés d'une fureur d'ostracisme farouche, et des hommes d'État que nous avons vus dans une Europe d'ailleurs transformée s'adapter aux inéluctables réalités politiques qui sont de tous les temps, et subir dans leurs idées même, les tempéraments qu'apporte chez quiconque le passage de l'opposition au pouvoir. Non, il n'y a pas plus de commune mesure entre, par exemple, Raspail ou le vieux Blanqui et MM. Léon Blum et Thorez, qu'entre les forces aveugles rendues démentes par les suggestions de la haine et de la faim, et les actuels organismes syndicaux et corporatifs de travailleurs, puissamment intégrés dans nos sociétés contemporaines[1].

De même, bien que resté l'emblème de la révolution sociale croyons-nous aussi que le drapeau rouge actuel représente surtout les partis socialistes et leurs organisations corporatives, et qu'il a renoncé à sa signification terroriste d'antan et à supplanter le drapeau tricolore.

Notre appréciation des faits que nous allons relater ne saurait donc forcément refléter celle que nous porterions sur ceux qui se déroulent présentement et dont nous entendons complètement nous dégager. Écarter toute pensée partisane pour considérer objectivement les choses et les événements, et les juger avec justice, sans les altérer par le souci des conclusions qu'on en pourrait tirer dans les querelles du moment : tel est notre effort constant et que l'on voudra bien retrouver dans cette étude.

Sur la grandeur et l'éclat de la carrière politique et oratoire de Lamartine, tout vous a été dit. Aussi n'est-ce pas cette brillante période de quinze années qui va de son élection à la Chambre en 1833 pour aboutir à l'apothéose de 1848, que j'ai à vous parler ce soir, mais de celle des revers qui la suivit sans transition[2]. Ce n'est pas le merveilleux voyage en plein zénith de ce météore que nous allons contempler, mais sa chute si navrante. Je dois cependant rappeler les éléments primordiaux de mon sujet.

L'idéal politique de Lamartine, c'est d'abord l'idée du peuple ; c'est par l'avènement régulier et progressif des masses dans la politique, la réalisation de ce rêve de liberté, de fraternité humaine, de justice et de progrès qu'avait apporté à la suite du grand mouvement philosophique du XVIIIème siècle, la Révolution de 1789, mais renouvelé et vivifié chez notre poète par le sentiment religieux dont on peut dire que toute sa vie fut imbibée.

Cet idéal - dont, à partir de 1831 par sa Politique rationnelle, puis au Parlement de la Monarchie, il avait été le porte-parole éloquent - il devait le voir presque réalisé durant les trois mois qui suivirent la Révolution du 24 février 1848 - retenez cette date - laquelle, sur l'effondrement de la monarchie de Louis-Philippe, et à la suite d'une intervention décisive de Lamartine[3], avait établi la République. Pendant ce temps, et jusqu'à ce que des élections régulières nommassent une assemblée chargée d'établir la nouvelle constitution du pays - donc en l'absence de tout gouvernement et au sein d'une crise sociale sans précédent, quelques hommes, portés d'acclamation au gouvernail abandonné, exercent une autorité qui, sans relâche, doit s'employer à défendre leur pouvoir précaire contre les assauts tumultueux de l'anarchie.

De ce Gouvernement provisoire, assez divisé lui-même d'opinions, mais uni dans un but commun, la tête, le cœur, la voix, c'est Lamartine. Son nom célèbre, l'incomparable séduction de son éloquence, sa magnanimité, enfin, et surtout peut-être, son rare courage lui avaient acquis une autorité que ses collègues acceptent de bonne grâce. Il exerce une véritable dictature oratoire, subjuguant la foule déchaînée, à l'instar de ces tribuns fameux de l'antiquité ou de ceux de 1792 dont il ôtait seulement les terreurs. En une semaine, il a rendu leur droit de suffrage à tous les citoyens français[4], aboli l'esclavage et la peine de mort en matière politique, fait reculer le terrorisme social et son « drapeau de sang »[5].

J'insiste sur ce point. La société a couru les plus grands périls, et dans la carence de la force armée, momentanément éloignée de Paris, et de la police, Lamartine, tout en restant acquis à la cause du peuple, a incarné magnifiquement la défense de l'ordre public, non seulement contre les bandes insurrectionnelles assiégeant l'Hôtel de Ville, mais aussi contre les exagérations périlleuses de ses deux collègues de gauche au Gouvernement provisoire : le socialiste Louis Blanc[6], dont les doctrines soudainement appliquées, eussent provoqué des catastrophes, et le chef des radicaux, Ledru-Rollin, tout rempli des souvenirs de la Convention et mettant ses rêves de dictature jacobine au-dessus de la souveraineté nationale[7].

Et également contre ces extrémistes, propagateurs de la guerre aux trônes européens - aux « tyrans des peuples » selon le style d'alors - Lamartine par son noble manifeste aux Puissances, a répudié toute pensée belliqueuse et rassuré l'Europe prête, sans lui, à reformer contre nous la coalition de 1815[8].

Grâce à lui, la République est devenue, dans un moment d'enthousiasme, une messagère de fraternité et de paix. Les masses laborieuses l'adorent pour ses sentiments généreux ; et la bourgeoisie, apeurée, voyant en lui un sauveur, l'entoure, elle aussi d'une popularité immense. « Dans les lieux publics, dans les théâtres, partout où il se montre, dit de la Gorce, les cris d'enthousiasme l'accueillent »[9]. Il y a là des moments inoubliables qui font de Lamartine une figure grandiose de l'Histoire. On saluait en lui le génie bienfaisant qui avait sauvé la France, le héros nécessaire, subjuguant la révolution, et en qui palpitait l'âme même du pays.

Le jour de sa réunion - 4 mai - la nouvelle Assemblée Nationale, qui sera son prochain tombeau, lui fait un accueil triomphal. Après son grand discours, il doit à trois reprises, s'incliner devant les représentants, debout, qui l'acclament. « Je ne crois pas, dit Tocqueville, que personne ait jamais inspiré d'aussi vifs transports que ceux qu'il faisait naître alors ; il faut avoir vu l'amour aiguillonné par la crainte, pour savoir à quel excès d'idolâtrie peuvent aimer les hommes. L'emportement de la faveur qu'on lui témoignait alors ne saurait se comparer à rien, sinon peut-être à l'excès d'injustice dont on usa bientôt envers lui ».

À cette faveur foudroyante, l'injustice, en effet, ne tarda pas à succéder, entraînant une irrémédiable chute. Et c'est après ce préambule sommaire, l'histoire de ce déclin rapide que nous allons parcourir durant les quarante-cinq minutes dont je dispose encore.

Deux partis politiques avaient précipité la chute de Louis-Philippe : les républicains parlementaires voulant s'en tenir à la révolution politique et au suffrage universel et souhaitant la prompte réunion d'une Assemblée organisatrice des pouvoirs ; et le parti de la République Démocratique et sociale ne voyant dans la révolution politique qu'un moyen d'arriver à la révolution sociale, et réclamant dès avant la convocation de l'Assemblée, de profondes réformes de structure[10]. Chacun d'eux - représenté d'ailleurs au gouvernement - s'efforçait de provoquer des mesures favorables à sa politique, le parti avancé en faveur des ouvriers de Paris, le parti modéré pour rassurer le reste du pays que la Révolution de Février avait d'abord frappé de stupeur.

Dans les débuts cependant, et sous l'ascendant de Lamartine, ils avaient tous deux collaboré à l'œuvre commune de libération politique et de défense contre le terrorisme. Toutefois, après l'allégresse générale des premiers jours et hors des périls courus, la situation restait précaire, le chômage et la misère inquiétants, prêts à raviver les passions démagogiques et l'antagonisme profond des partis et des personnes. Au timon de l'État, une telle situation appelait la netteté de vue et une main vigoureuse.

Or, le grand poète et prestigieux orateur auquel en cet instant, la France enthousiaste livrait ses destins, était-il doué des véritables qualités d'homme d'État ? Remarquons qu'il avait surtout exercé une action morale venant de son prestige personnel. Cela ne pouvait durer longtemps. Dans une révolution, le moment arrive toujours de prendre des mesures positives assurant l'ordre par des moyens plus solides que la volonté changeante de la foule sensible à l'éloquence. Mais voyons les événements.

Après les soulèvements convulsifs qui avaient suivi la Révolution du 24 Février, et que Lamartine avait apaisés par la magie de son verbe, les clubs avaient organisé les immenses rassemblements des 17 mars et du 16 avril, dont le dernier surtout visait à l'établissement d'un gouvernement communiste et à l'ajournement sine die d'une consultation électorale redoutée des extrémistes. Grâce à la collaboration active de Ledru-Rollin, effrayé de l'audace des Blanquistes, et à celle du général Changarnier, commandant les troupes rappelées à cette occasion, Lamartine avait pu terminer cette journée critique par la victoire de l'ordre.

Mais - et encore que tous les candidats eussent adhéré sans réserve au nouveau régime -, le résultat de ces entreprises factieuses, avait été cependant d'unir toutes les forces conservatrices contre la révolution. À la grande fureur des gauches, le pays avait, aux élections du 23 avril, envoyé à la Chambre une très forte majorité de conservateurs et de modérés, dont plusieurs avaient appartenu à l'ancien parlement de Louis-Philippe, et qu'il estimait devoir lui garantir la paix sociale plus précieuse, à son gré, que la République même. Et il avait acclamé en Lamartine, élu par dix départements, le libéral et l'allié des gens d'ordre, l'homme qui avait contenu l'émeute parisienne.

Or, le triomphe électoral de Lamartine avait été celui de sa personne bien plus que celui de ses idées. Si nul plus que lui ne souhaitait le maintien de l'ordre public et de l'autorité stable de l'État, il n'entendait pas les établir sur l'étouffement des aspirations généreuses qui avaient présidé à l'avènement de la République. Dans la cité nouvelle dont il croyait déjà avoir jeté les bases indestructibles, il n'eût voulu ni vainqueurs ni vaincus, ni luttes de partis, mais, selon ses propres termes, « une fusion de ces partis dans une patriotique et républicaine unité d'action », et pour lui - même une sorte de dictature morale de l'opinion, née du consentement unanime des cœurs. Rêve grandiose et magnanime, qui datait de son entrée même dans la vie politique[11], miraculeusement réalisé durant un court instant, mais rêve de poète plus que de politique et qui, pratiquement, l'incitait à rechercher tous les applaudissements et tous les hommages et à se placer, sans embrasser les passions d'aucun, à l'intersection de tous les partis. Incomprise de beaucoup, cette tactique dont sa noblesse naturelle autant que la pureté de son idéal lui voilait le côté forcément un peu équivoque, ne pouvait cependant étonner chez celui qui, dès son arrivée à la Chambre en 1834, avait notifié à tous son indépendance en déclarant vouloir siéger « au plafond »[12].

C'est également dans ce but pacifique - et par crainte aussi des révolutionnaires dont il surestimait la force - qu'il avait au lendemain de la démonstration clubiste du 17 mars, cherché à se rapprocher des gauches et notamment de Ledru-Rollin dont, en retour, l'appui dans la journée du 16 avril, avait grandement contribué à la défaite des factieux[13]. Mais non content de témoigner au jacobin sa gratitude pour ce loyal concours, le poète avait encore noué des relations directes avec les chefs terroristes : Sobrier, Barbès, Raspail, Blanqui même ! Trop confiant en son prestige, il espérait attirer à lui ces violents et les convertir à son idéal de conciliation.

Or, contre ces extrémistes d'abord - et, dès après l'attentat du 15 mai, contre toutes les gauches - l'Assemblée allait justement engager une lutte décisive. Cela mettait dans une situation fausse Lamartine dont les compromissions avec les partis avancés étaient mal interprétées, et à qui elles liaient les mains, au point que lorsque des mesures énergiques seront à prendre contre ces hommes qu'il avait entretenus à cœur ouvert, il mettra sa loyauté à n'en rien faire. L'occasion du conflit ne tarda pas.

Le Gouvernement dictatorial de Février ayant remis ses pouvoirs à la nouvelle Assemblée, il s'agissait d'établir un pouvoir exécutif provisoire qui fonctionnât jusqu'au vote de la Constitution. Deux systèmes avaient retenu l'attention : l'Assemblée déléguerait son pouvoir, soit à un conseil de ministres à la manière de l'ancienne Convention, soit à une Commission de gouvernement investie d'une autorité propre et choisissant elle-même ses ministres. Ce dernier système était appuyé par les élus de gauche qui espéraient y occuper une ou deux places. Par contre la première solution avait la préférence de la majorité, laquelle, en offrant la présidence du Conseil à Lamartine, comptait faire de lui son mandataire destiné, une fois la Constitution votée, à devenir le premier magistrat du pays.

Sans doute, certains membres de l'ancienne Chambre[14], revenus dans la nouvelle assemblée, montraient-ils quelque défiance à son endroit, soit jalousie envers un ancien rival de tribune dont ils se rappelaient la hautaine indépendance sous le régime de Juillet, soit qu'ils lui en voulussent de son intervention décisive au 24 Février contre la Régence ou de ses tractations récentes avec les démagogues. Mais ces préventions, timides encore, s'effaçaient devant les trois mois glorieux que le poète venait de traverser. Son rôle avait été tel qu'il apparaissait bien comme l'homme de la circonstance et le chef prédestiné du pays. L'accueil enthousiaste que les députés lui avaient fait dans la séance d'ouverture lui laissait assez entendre que le destin lui offrait, dans l'assemblée de 1848, une place à sa taille. Il ne tenait qu'à lui de s'y tenir en prenant la direction du parti modéré, c'est-à-dire de presque toute l'assemblée. « Il était, dit de la Gorce, le dictateur de l'opinion. Pour être dès à présent l'arbitre et pour devenir plus tard le président de la République française, il n'avait qu'à se laisser aller au courant de sa fortune »[15].

Contre toute attente - et malgré les instances et les supplications dont il fut l'objet[16] il préféra aux séductions du pouvoir unique les aléas d'un pouvoir partagé, et se prononça avec force pour le projet Dornès instituant une Commission exécutive de cinq membres, à laquelle se ralliait d'ailleurs l'assemblée. Mais, contrairement au sentiment de celle-ci, il entendit faire de cette institution, non un procédé d'exclusion de la gauche, mais un organisme d'union représentant les diverses tendances de la Chambre et dont - chose grave - il exigeait que Ledru-rollin, bête noire des modérés, fît partie.

C'est qu'il se sentait trop engagé avec la gauche pour prendre en main la politique résolument conservatrice voulue par l'assemblée. Il craignait que son ancien collègue au Gouvernement provisoire, dont il avait dû parfois désavouer les incartades démagogiques, mais qui n'en avait pas moins été son compagnon de lutte contre l'anarchie, ne devînt, avec ses amis, et une fois rejeté dans l'opposition, un péril pour la République naissante. En dépit des élections conservatrices, il croyait encore à cette rénovation politique dont il se considérait un peu comme le héros, et il n'était nullement porté à échanger ce rôle contre celui de chef des modérés dont l'échec final possible eut précipité sa propre chute[17]. Ces considérations diverses étaient renforcées par sa rectitude morale, toujours en éveil, et qui lui représentait comme une trahison le fait de se séparer de Ledru-Rollin. Elles étaient dominées enfin, par son noble souci de servir de médiateur entre les partis, de réunir ses collègues autour d'une foi nationale.

C'est ce qu'il affirme dans son discours du 9 mai en réponse à Odilon Barrot. Après avoir argumenté en faveur d'une Commission de gouvernement, il laisse nettement entendre que ce Directoire devra - tout comme le Gouvernement provisoire - refléter les aspirations diverses du pays : « Le peuple du 24 Février avec son instinct admirable, dit-il, n'a pas choisi alors un seul parti pour lui confier ses destinées… il a choisi tous les partis notables qui formaient le fond commun des opinions, tous les hommes qui lui ont inspiré la plus grande dose de confiance… À toutes ces volontés confondues dans le même intérêt, il a dit : « Ralliez-vous, unissez-vous, oubliez vos dissidences… Consacrez-vous comme un seul corps et une seule âme au salut public ». C'est là ce que nous avons fait. Faites comme nous ! » Car - et il le répète à plusieurs reprises - « il n'y a plus de partis ! Ils ne prévaudraient pas plus d'une heure dans ce pays. Les partis sont vaincus… dès que vous avez paru dans cette enceinte ». Aussi se solidarise-t-il avec tous les membres du Gouvernement provisoire. « Eh quoi, s'écrie-t-il… quand l'histoire un jour, viendrait vous dire par quels sacrifices réciproques, par quelle immolation de nos sentiments et de nos désirs personnels nous sommes arrivés à ce concours qui a été le salut commun, nous viendrions combattre ici, peut-être accuser, au gré de telles ou telles passions, les collègues avec lesquels nous avions gouverné le pays ?… Non, citoyens ! c'est là un rôle que vous ne pouvez pas demander à un homme d'honneur ».

Un tel langage était loin de satisfaire l'Assemblée, résolue d'en finir avec les révolutionnaires, et qui avait entendu faire de Lamartine le chef de la politique modérée contre le même Ledru-Rollin[18]. Son influence était si grande encore que la Commission exécutive, telle qu'il la concevait, fut cependant votée. Mais, élu l'avant-dernier sur la liste des cinq membres - Ledru-Rollin bon dernier - son crédit baissa subitement. En imposant la Commission exécutive pour y figurer aux côtés du chef du radicalisme, il avait cru assurer l'union de tous les républicains et la paix civile. Ni l'une ni l'autre ne furent sauvegardées, et de ce jour il perdit son prestige auprès de la Constituante qui lui reprocha autant sa résistance à ses desseins que son propre désintéressement. Pour elle comme pour le pays entraîné par la propagande conservatrice, Lamartine trompait la confiance qu'on avait mise en lui. Le nom de Ledru-Rollin incarnait[19] le jacobinisme sectaire de 93. En le défendant et en demandant qu'il fût maintenu au pouvoir, Lamartine rompait avec la majorité qui le lui fit aussitôt sentir, sans acquérir plus de sympathie à gauche, où les chefs lui reprochaient d'avoir favorisé la réaction en hâtant une consultation nationale dont ils sortaient vaincus.

La conduite de Lamartine dans cette occasion décisive, a été jugée très diversement selon les opinions politiques des commentateurs. Tandis que des historiens républicains : Ulbach, Deschanel, Spuller, Henri Martin, célèbrent à l'envie son désintéressement, déclarant que « la cause de sa chute est ce qui honore le plus sa vie tout entière », les écrivains royalistes considèrent sévèrement cette attitude du poète qui l'engageait avec la masse de ses électeurs dans un immense et fatal malentendu. Lord Normanby, ambassadeur d'Angleterre, s'indigne de « l'odieuse association » que le poète vient de contracter avec Ledru-Rollin, et lui déclare que s'il s'engage ainsi « dans les excès démocratiques il devra alors renoncer aux applaudissements des honnêtes gens ». Odilon Barrot se scandalise de ce que « contre le sentiment universel, il ait cru pouvoir continuer les ménagements et les complicités avec les hommes de violence ». « Je voyais clairement, écrit encore de Tocqueville, que Lamartine se détournait du grand chemin qui nous menait hors de l'anarchie ». Après avoir blâmé les actes, l'on ne tarde pas à incriminer les intentions, et « le plus honnête homme de la Chambre » comme l'appelait Louis-Philippe, pris dans l'enchevêtrement des partis et des intérêts, se verra accusé de tromper tout le monde dans l'intérêt de son ambition.

Cette dernière imputation n'était pas nouvelle. On l'avait vue surgir déjà, en 1843, lors de la rupture du tribun avec le Gouvernement de Juillet. Ses adversaires la lui ont toujours si obstinément jetée à la face, que nous voudrions la considérer au passage indépendamment de la question qui nous occupe.

Certes, ce serait méconnaître cette nature de poète et d'enthousiaste que de la croire insensible à la gloire qui rayonne de l'irrésistible ascendant moral et de la popularité universelle. Nous avons vu plus haut, au contraire, avec quelle ardeur il y tendait. Mais - et toute la question est là - cette gloire dont il se montre parfois enivrée[20], il n'entendra l'acquérir qu'au service des plus nobles causes. Selon son expression il n'aura que « la grande ambition, celle qui se confond avec le dévouement » ; « l'ambition, dit Deschanel de convertir en faits et en bienfaits ce qu'il sent de meilleur en lui ». Le niveau des caractères s'est tellement abaissé que nous ne voyons dans l'ambition que l'arrivisme, le désir de s'emparer du pouvoir considéré comme moyen de jouissance. Appliquer une telle conception à Lamartine est pire qu'une calomnie, c'est une sottise. Son avènement, il ne l'a jamais attendu que de l'appel de la conscience publique, et s'il veut rallier tous les partis sous un pouvoir de persuasion et de liberté, c'est pour réaliser le bonheur des hommes. En 48, comme sous le régime censitaire, son idéal est celui du grand politique, qui veut être associé à la vie du pays, influer sur sa destinée, le conduire dans la voie qu'il croit être la meilleure. La voilà son ambition, et alors, oui, elle est immense !

Jamais, dans ses variations politiques apparentes ou réelles, ce noble esprit ne se conduisit en transfuge intéressé : « Il proclamait les principes, dit Quentin-Bauchart, non pour s'en servir contre une faction rivale, mais parce qu'il croyait en eux »[21]. Toute sa vie politique, depuis sa lutte si loyale en 1839, contre la coalition parlementaire au profit d'un régime dont il n'attendait rien, jusqu'à l'appui non moins désintéressé qu'il donna au gouvernement de Louis Bonaparte, son concurrent heureux à la présidence de la République, en passant par celui, plus méritoire encore, qu'il accordera au général Cavaignac quand ce dernier l'aura supplanté au Gouvernement - toute cette vie est la confirmation de ces paroles d'un historien qui ne lui épargna pas les critiques. Lamartine est peut-être le seul de nos hommes politiques ayant constamment subordonné sa conduite à la recherche du bien public[22], le seul ayant cru à la puissance de l'honnêteté et du droit, et comme il l'a dit lui-même, à « la diplomatie de la confiance et de la franchise ».

On peut donc le croire quand il affirme que dans cette conjoncture délicate, son but fut de pacifier et d'unir les esprits jusqu'à l'établissement de la Constitution[23]. Aux prochaines émeutes de juin, chevauchant vers les barricades aux côtés de son collègue de Tréveneuc, il lui dira : « J'ai perdu ma popularité et je vous ai affligés tous quand je vous ai suppliés de mettre Ledru-Rollin à la Commission exécutive. Il importait que cette force fût avec nous pour les jours que je voyais venir ; elle y est. La République triomphera. Je n'aurai rien brisé de son faisceau ». Illusion ! le faisceau déjà était en morceaux ! Dans sa prochaine Lettre aux dix départements, il y reviendra encore : « Je n'écoutai pas l'égoïsme. Voilà mon crime. Je consentis à m'annihiler pour renfermer dans le Gouvernement tous les gages de la conciliation… »

Son erreur fut de croire que ce pouvoir de persuasion et de séduction personnelle qu'il avait exercé au sein du Gouvernement provisoire et sur la place publique, il pourrait le maintenir dans les circonstances nouvelles, c'est-à-dire à la fois sur l'Assemblée des élus du pays disposant de la force armée, et sur les clubs représentants du parti révolutionnaire parisien qui, jusqu'aux élections, avaient tenu le Gouvernement à leur merci. Espérer dominer à lui seul ces forces opposées, prêtes à la lutte, vouloir fondre dans un même programme la république bourgeoise de Marie, la république jacobine de Ledru-Rollin, la république sociale de Louis Blanc, était une de ces chimères dans lesquelles son imagination et son optimisme jetèrent parfois ce génie par ailleurs si lucide. L'heure n'était pas venue encore de ce rôle légal d'un Washington qu'il rêvait si obstinément. Entre la masse des élus venus de province avec l'horreur et la terreur du socialisme, et les démagogues traitant la nouvelle Chambre de « fausse représentation nationale » et prêchant la révolte, il fallait non louvoyer, mais opter promptement.

La situation apparaissant telle, il nous semble donc - et nous le disons sans détour - que le moment était venu d'arracher le pouvoir aux passions de la multitude et des rivalités ambitieuses pour l'exercer résolument. Le suffrage universel - dont Lamartine s'était efforcé d'assurer la libre et prompte manifestation - s'était prononcé, et il avait éloquemment manifesté son choix par toutes les acclamations de popularité décernées au vainqueur du drapeau rouge. La politique immédiate était de rassurer et pacifier le pays, de clore l'ère des trublions et clubistes, d'imposer à tous le respect de la souveraineté nationale - dont il lui eut été possible, d'ailleurs, d'atténuer certaines réactions trop vives contre des tendances généreuses, compromises alors par les violences des « rouges », mais que la démocratie ne pouvait renier. À l'égoïsme étroit de la bourgeoisie censitaire, elle se devait de substituer un esprit de solidarité vraiment national et où les classes dirigeantes, fidèles à leurs récentes promesses électorales, eussent comme en Angleterre, et dans leur intérêt même, pris en main la direction du progrès social au lieu de l'enrayer[24]. Tel était bien le vœu du poète et nul doute que, dès l'abord, l'Assemblée ne l'eut soutenu dans cette tâche[25]. Elle ne demandait qu'à être dirigée. Du moins - et avant que la réaction ne l'exploitât contre lui et le nouveau régime - devait-il prendre nettement position contre la sédition parisienne réprouvée par le pays. Fondateur d'une République qu'il avait sauvée de la subversion et dans laquelle on lui donnerait bientôt la première place. Grande figure couronnée de gloire. Lumineuse et splendide destinée !

Il fut victime de son grand rêve de régner par l'esprit et l'universelle admiration sur une nation régénérée et unie à sa voix. Et la souveraineté absolue d'opinion qu'il venait d'exercer durant de glorieuses semaines, avait certes de quoi l'illusionner sur la constance d'une popularité déjà prête à se détacher de lui. Il le fut aussi de sa loyauté qui lui montrait bassesse et parjure dans le rôle qu'on voulait de lui, oubliant que c'est peut-être là une délicatesse exagérée et qui n'est pas de mise quand il s'agit de faire de bonne politique[26]. Mais - et nous regrettons chez les historiens ce dédain des problèmes de psychologie individuelle, capables souvent d'expliquer bien des choses -, il ne fut pas moins victime des incertitudes, des irrésolutions qui semblent l'avoir assailli en ces moments décisifs. Il avoue « avoir délibéré pendant trois ou quatre nuits d'insomnie avec lui-même en présence de sa conscience et de l'avenir ». Son ami Dargaud lui dit : « vous êtes flottant. On peut être flottant en poésie et en éloquence, on ne peut l'être en politique », - tandis que lord Normanby note : « Lamartine me semble maintenant un peu inquiet de savoir comment il se tirera d'affaire, s'il devient président »[27].

Cependant, devant les difficultés économiques persistantes que les nouveaux députés ne pouvaient de sitôt faire disparaître, et les excitations démagogiques que nul pouvoir ne réprimait, ses appels à l'union des âmes et à la fraternité sociale ne touchaient déjà plus les masses, pas plus les ouvriers dont les longs mois de chômage avaient brisé l'élan généreux de naguère, et qui allaient se montrer également disposés, pour s'assurer du pain, à suivre la torche de l'émeute ou un César -, que les commerçants, bourgeois, propriétaires assoiffés de calme et répudiant les agitateurs.

À peine installée, la nouvelle Assemblée avait subi de la part des révolutionnaires exaspérés par le triomphe électoral des modérés l'assaut furieux du 15 mai, qui devait la rejeter vers la réaction et contre la Commission exécutive qui n'a su empêcher l'attentat. Entre cette date et les sombres journées de juin, s'étend une période de malaise et d'anxiété annonciatrice de catastrophes[28]. Le pays est las du désordre. La bourgeoisie ne sent nulle part d'autorité qui la protège contre l'émeute et paraît déjà disposée à troquer les libertés publiques, chèrement acquises, contre une promesse de sécurité. La populace parisienne privée de ses chefs, emprisonnés à la suite du 15 mai, se prépare à la lutte, car le problème s'avère insoluble de ces Ateliers nationaux abritant plus de 100 000 ouvriers réduits à des besognes dérisoires et dont on envisage en tremblant la dislocation qui doit jeter ces hommes armés et repus d'espérances chimériques, dans la plus épouvantable guerre civile. La Commission exécutive, en pleine zizanie devant le péril qui monte, prise dans l'antagonisme croissant entre le peuple de Paris et l'Assemblés élue des Départements - est dépourvue de tout prestige[29], cependant que Lamartine, qui n'a pu triompher des difficultés de son alliance avec Ledru-Rollin et de la chute des espoirs que les modérés avaient fondés sur lui - voit rapidement décliner le sien. Il avait cependant la claire notion du danger, ainsi qu'en témoignent ses interventions au Conseil en vue de créer des débouchés aux milliers d'ouvriers parisiens, de réglementer le régime des clubs et les attroupements, et de renforcer la défense de la capitale[30]. Mais tandis qu'il se résignait à des mesures qui le ruinaient auprès des partis avancés et que sa prépondérance perdue de naguère devait rendre peu efficaces, les monarchistes rêvaient déjà de briser en lui un instrument dont ils s'étaient servis aux premiers jours de la République, mais devenu gênant aux espoirs ambitieux que faisaient naître en eux le cours rapide des événements.

Une transformation morale profonde se dessine ainsi, dès le début de juin, dans le pays travaillé par les factions, et qui élit tour à tour le royaliste Changarnier ; Thiers, représentant le plus en vue de cette bourgeoisie libérale mais attachée avant tout à ses privilèges sociaux, et que terrifient les soulèvements populaires ; enfin Louis Bonaparte, dont la popularité se répandait tout à coup et que valide l'Assemblée, malgré l'opposition de Lamartine, et de Ledru-Rollin. L'idée républicaine recule. Partout l'exploitation de la peur et de la misère, le jeu des intérêts, la poussée des appétits. L'on imagine alors le pauvre grand homme donnant des gages à tous les partis[31], ne satisfaisant finalement personne, et émiettant sa popularité en luttes incessantes. « Certains me représentent comme un roué dans l'embarras, dit-il, je ne suis qu'un niais honnête homme ».

Après la période héroïque où, nouvel Orphée, et au prix d'un talent et d'un courage qui ne seront jamais surpassés, il avait su charmer le monstre populaire, il ne s'était pas montré le pilote inflexible propre à diriger la manœuvre. Cette manœuvre lui échappait. Voilà ce que nous voulions dire, malgré ses panégyristes : Charles Alexandre, Émile Deschanel, surtout Louis Barthou et M. des Cognets, lesquels, par souci de garder au caractère de leur héros, une unité factice, accusent seulement les intrigues de la Chambre et l'ingratitude du pays. Ces menées de la majorité réactionnaire contre celui qu'elle n'avait pas trouvé assez docile à ses vues, son ingratitude envers le grand citoyen, dont l'héroïsme et le dévouement l'avaient sauvée de la révolution débordée des premiers jours, elle ne sont que trop réelles, mais nous croyons cependant que de nos revers, nous devons surtout accuser nous-mêmes. En le voyant refuser de prendre la tête du grand parti modéré pour tenter l'impossible gageure de réconcilier malgré eux l'assemblée conservatrice et le parti révolutionnaire parisien, nous pensons que le tribun était mû sans doute et d'abord par sa magnanimité naturelle, mais aussi par l'instinct plus ou moins obscur de ses propres déficiences. Chef de parti, il ne l'était pas plus qu'en littérature il n'avait été chef d'école. Et si nous l'admirons de ne s'être jamais associé aux passions exclusives d'aucun parti, nous devons reconnaître que ses défauts tout autant que ses qualités l'eussent rendu impropre à un tel rôle.

Les témoignages des contemporains sur l'insuffisance qu'il montra alors sont à peu près unanimes. « Dans les luttes de la place publique, dit le radical Regnault, Lamartine fut héroïque et sublime ; dans les luttes intérieures, il fut faible et équivoque ». « Tout puissant à séduire l'opinion, dit Daniel Stern il ne lui donnait pas d'aliment… L'esprit d'application et de suite qui conduit sans éclat mais avec sûreté les affaires publiques, il ne le possédait pas ». Dans ses mémoires écrits au jour le jour et publiés en 1856, lord Normanby célèbre d'abord le grand tribun, « ses talents extraordinaires, son courage indomptable », les « brillantes qualités auxquelles la cause de l'ordre public a été redevable ». Mais il ne tarde pas à déchanter : « Il a d'excellentes intentions dit-il, mais pas de principes fixes… et l'on se défie de sa capacité pour la conduite ordinaire des affaires ». À plusieurs reprises, il regrette qu'il n'ait pas su « dominer les événements ».

Lamartine échouait dans la conduite de l'État comme il devait échouer dans l'administration de ses biens, non par défaut d'intelligence ou de courage, mais parce qu'il n'avait pas le don du gouvernement. Être de désir et d'inspiration, il avait toujours été plus capable de concevoir et de pressentir que d'exécuter. Si, de l'homme d'État, il possédait au plus haut degré l'ampleur de vues et, mieux encore, ces intuitions géniales, ces coups d'aile vers l'avenir qui apparentent le poète au prophète, - si, même sur des questions utilitaires, tels les chemins de fer, sur les hommes et les événements, il a porté des jugements aussi clairvoyants que sensés, son âme d'azur « mobile et flottante »[32] n'était pas faite pour les applications pratiques et journalières de la politique. Or, contrairement à celles du début de la crise, où la foule mouvante tenait Paris à sa merci, les nouvelles difficultés exigeaient moins des harangues pathétiques que des plans arrêtés et le sûr maniement des hommes au sein d'une Assemblée débarrassée de ses illusions romantiques du début, et où s'affrontaient, déchaînées, les luttes mortelles des partis. Mais précisément il manquait pour cela au poète, la décision persévérante et l'art de diriger une assemblée parlementaire. S'il la subjuguait momentanément de son éloquence, il ne savait pousser à bout ses succès. Sa répulsion pour l'intrigue, sa résistance hautaine aux sollicitations comme aux disciplines des groupes le desservaient auprès de ses collègues. Peu soucieux de donner à certains intérêts d'opportunes satisfactions, il était mal soutenu, voire contrecarré. Et le poète enfin, qu'il était si essentiellement, se révoltait contre l'espèce de dictature bourgeoise qu'on attendait de lui, au lieu du magnanime pontificat rêvé : « Il était fait, dit Zyromski, pour émouvoir les âmes, et posté à l'avant du navire, annoncer les étoiles et signaler les écueils ». Nous ajouterons : non pour remplacer le pilote, et telle était bien la limite de son génie. Notre culte du héros ne saurait primer en nous celui du vrai, et nous pensons qu'on ne diminue pas les grands hommes en les montrant assujettis, par certains côtés, aux communes misères.

Déjà au 15 mai, impuissant à protéger l'Assemblée contre la coulée des faubourgs[33], il avait été contraint comme au 16 avril, de faire appel à l'armée qu'il entraîna ensuite avec une intrépidité admirable à l'Hôtel de Ville, également envahi. Dans l'enquête qui suivit cet attentat, il combattit cependant - vainement d'ailleurs - les poursuites que la majorité entendait exercer contre Louis Blanc et Caussidière. Il savait que la haine partisane avait dénaturé ici le rôle du premier. Et malgré tout, il ne pouvait renier en eux ses collaborateurs des premières heures de la République. Mais, entre ces représentants fort compromis avec les clubistes, et qu'il ménageait encore[34], et la réaction violente contre eux de l'Assemblée et de l'opinion, il sentait s'évanouir comme un mirage son rêve idéal de rénovation[35].

La terrible insurrection de juin[36] qui, victorieuse ou vaincue, blessait à mort la République en jetant le pays vers l'anarchie ou la dictature militaire, achève son effondrement. À cheval, au pied des barricades et sous les balles, il voulut encore haranguer le peuple, mais les beaux jours de l'Hôtel de Ville étaient passés ! On ne l'écouta pas[37]. La Commission exécutive ne survécut pas à l'insurrection, enfin noyée dans le sang et la proscription, après plusieurs jours de carnage, et qu'elle n'avait su ni prévoir ni réprimer à temps[38]. L'Assemblée délégua le pouvoir au général Cavaignac[39] qui ne devait être lui-même qu'une brève transition entre l'athlète héroïque de Février et le neveu de César, lequel, à la faveur des troubles, commençait, selon l'expression de Lamartine, « son grand embauchage par le souvenir et l'espérance ». Ce dernier avait vu juste lorsque, fidèle à son anti-bonapartisme, il s'était vainement opposé à la validation de l'élection à la Chambre de Louis Bonaparte. Aujourd'hui, des ouvriers criaient déjà : Vive Napoléon ![40]. Le règne du poète était fini. Il disparaissait avec les hommes de Février et tous ceux qui n'appartenaient pas au parti triomphant des réacteurs.

Telle fut la chute politique de Lamartine ; écroulement tragique après une éblouissante apothéose, et qui retentira si douloureusement sur la fin de cette grande vie. Flaubert gémit quelque part, dans sa correspondance, sur « la médiocrité du monde politique condamnant la nation à se débattre en vain entre une réaction imbécile et une hideuse démagogie ». N'est-ce pas l'histoire de Lamartine ? Dans ses Mémoires politiques, parfois trop apologétiques, et dont se sont trop exclusivement inspirés ses admirateurs, il nous dit : « Ma popularité se perdait sous les ressentiments du parti de la monarchie déchue, sous les ingratitudes des prolétaires et sous les agissements menaçants des Ateliers Nationaux. Les uns me reprochaient de ne leur avoir pas rendu un trône, les autres de ne pas avoir mis l'Assemblée sous le joug, et de ne pas leur livrer la société ». Il subissait ainsi le sort de tous les hommes politiques qui aiment les voies moyennes et se dérobent aux étroitesses des partis. Quand les désordres persistants eurent posé le dilemme : ou affirmer quand même la démocratie réformiste, ou chercher un pouvoir de résistance plus fort, les républicains ne trouvèrent pas Lamartine assez avancé, et les conservateurs voulurent le dépasser en réaction. Il fut abandonné de tous.

D'autres hommes de lettres dont l'éclatante carrière politique, le loyalisme républicain, et les dons de tribune font penser au vainqueur du drapeau rouge, - pris eux aussi entre d'implacables passions partisanes, ont connu ces injustices et ces abandons des foules indifférentes au mérite et au dévouement.

Et de cette popularité dont jouissait tout à coup Bonaparte dans l'impatience générale du sauveur attendu, - de ces sursauts d'âme des foules, ceux de ma génération ont eu quelque idée quand, sur un cheval noir, un général à la barbe blonde parut… [il s'agit de Boulanger]

Néanmoins, je persiste à penser que ces chutes retentissantes de personnalités politiques aussi notoires, indiquent surtout l'absence des vraies qualités d'homme d'État, ces qualités, dans les moments de crise, consistant peut-être et surtout dans le fait de s'assigner un but et d'y marcher… Céder tour à tour à des influences contraires, c'est alors mécontenter tout le monde et perdre rapidement toute son autorité.

Oui, il semble bien que Lamartine eut dû se mettre résolument à la tête de la majorité que le pays avait envoyée à la Chambre, comme devait le faire bientôt Louis Bonaparte. Mais il y eut apporté toute son honnêteté politique, à la place de l'ambition dynastique et des rêves européens si néfastes de l'autre.

Des actes de vigueur s'imposaient pour remédier à la crise économique, mater l'effervescence terroriste autant que les menées réactionnaires, rendre à la société son équilibre. Alors dans l'ordre affermi, et sous l'égide d'un magistère aussi résolu que magnanime, l'œuvre de progrès démocratique eut été reprise. Car la République ne pouvait être un simulacre destiné à recouvrir et à protéger les anciennes formes gouvernementales et les injustices sociales[41]. Dès qu'avec Thiers, Odilon Barrot, Dufaure, et les hommes de la rue de Poitiers, elle eut pris cette voie rétrograde, reniant toutes les promesses de Février, et mutilant même le suffrage universel - la suprême et si récente conquête du pays[42], les masses, peu à peu, se détachèrent d'elle et se rallièrent à une dictature qui du moins, et sous le vocable d'un grand nom, promettait de rétablir ce suffrage, populaire, depuis lors intangible, et de ramener aux ouvriers le travail[43], aux bourgeois la confiance, à tous la gloire à laquelle la France d'alors n'était encore que trop sensible.

Nous avons vu Clémenceau, abandonné par les Chambres après avoir sauvé le pays, se réfugier dans une retraite hautaine qu'on respecta. Lamartine qui, aux heures tragiques de Février, avait préservé l'ordre public et la paix, n'obtint pas cette faveur suprême. À peine tombé[44], il se trouve en butte aux pires attaques. Les journaux s'acharnent contre lui. Les calomnies se propagent. Ceux dont, quelques mois auparavant, il a sauvegardé la vie et les biens, sont les plus acharnés[45]. On l'accuse d'avoir pactisé avec les communistes, d'avoir trompé le peuple, d'avoir retardé les élections pour prolonger son pouvoir dictatorial, alors qu'il a toujours affirmé que le seul objet de ce pouvoir transitoire était de maintenir l'ordre et d'assurer la liberté des prochaines élections. On lui reproche d'avoir, par indécision et faiblesse, laissé grandir le péril, alors que pour sa part, nous l'avons vu inciter ses collègues de la Commission exécutive à prendre les mesures susceptibles de parer à l'insurrection des Ateliers Nationaux qu'il pressentait. Mais il y a mieux : Lamartine qui n'a jamais recherché son intérêt propre, qui a jeté tant de secours aux misères parisiennes, se voit accuser de concussion et d'avoir payé ses dettes avec l'argent de la République !

Pour réfuter ces absurdes assertions, il écrit sa grande Lettre aux dix départements qui l'ont élu en avril. Document historique précieux sans doute, mais aussi - n'en déplaise à M. Barthou - plaidoyer trop habile où ne se décèle nulle part la trace des faiblesses et des fautes ayant pu entraîner cette chute rapide. N'en soyons pas surpris. Le cœur humain excelle à se tromper lui-même, et le sophisme se mêle aux meilleurs sentiments… Certes l'auteur n'a pas de peine à faire justice des griefs extravagants forgés par la passion, et il montre avec preuve qu'il a fait le contraire de ce qu'on lui reproche, et qu'en tous cas, sa bonne foi reste entière. Il répond même aux calomnies infâmes, et l'on a honte de voir ce grand honnête homme entrer dans les détails de sa fortune privée[46]. Il cite, entre autres, ce fait : Peu avant le 24 Février, il avait vendu ses œuvres littéraires pour 540 000 francs. La révolution survint, amenant une crise terrible pour les éditeurs : Lamartine déchira le traité, se trouvant ainsi endetté des avances qu'il avait reçues : « Voilà les révolutions, conclut-il mélancoliquement. Leurs plus grands phénomènes ne sont pas leurs crimes, ce sont leurs erreurs… Je n'en accuse personne, car personne n'est coupable de l'obscurité quand il fait nuit sur le monde »[47].

Cette campagne honteuse a son écho à la Chambre, à la faveur de la Commission d'enquête sur le 15 mai et sur les troubles qui ont ensanglantés Paris. Enquête visant surtout les chefs socialistes et Ledru-Rollin, mais mettant en cause l'administration de la Commission exécutive, et jusqu'au Gouvernement provisoire. Il fait tête à l'orage et défend le pouvoir d'alors et lui-même : « Eh ! sans doute, s'écrie-t-il, j'ai conspiré avec Sobrier, avec Blanqui, avec plusieurs autres, mais comme le paratonnerre conspire avec la foudre ! » Il défend les gouvernements « qui ont servi de ciment aux premières assises de la République », et les hommes qui, dans ces circonstances si difficiles se sont dévoués à la nation, « à une heure où le pouvoir suprême était le suprême danger ». À la fin, il se tut sur les conseils de ses amis : « Ne parlez pas, était venu lui dire Victor Hugo à son banc, gardez le silence, vous êtes peu en cause. Tout cela s'agite en bas, restez en haut ».

Lamartine a désormais perdu toute influence politique sur la direction du gouvernement[48]. Néanmoins, dans le grand débat sur la Constitution, il joua encore un rôle important. Sur sa proposition, on fit précéder la Constitution nouvelle d'un préambule rappelant les grands principes de liberté, de justice, d'égalité sociale et de fraternelle assistance revendiqués par les républicains comme des titres d'honneur à la reconnaissance du monde. Il voit dans cet appel à l'idéalisme un remède aux controverses matérialistes qui semblent de plus en plus absorber les questions sociales. « Il y a loin, dit-il, du peuple d'aujourd'hui à ce peuple généreux qui nous apportait gratuitement ses bras et ses sueurs à l'Hôtel de Ville… Sur ces malheureuses thèses du travail et de la propriété, quelles controverses entendons-nous pour ce qu'il y a de plus animal et de plus matériel, aussi bien de la bouche de ceux qui fanatisent ce peuple que de la bouche de ceux qui les combattent… ? Pas un mot de spiritualité, pas un mot qui dénote une de ces aspirations généreuses au-dessus des questions purement alimentaires. On dirait que la société humaine ne se compose à leurs yeux que de pain et de viande, et que toute la civilisation d'un peuple comme nous se borne à des espèces de râteliers humains où il s'agit de trouver le plus de places possibles... C'est là un grossier et abject matérialisme qui ne fera jamais produire les grandes choses, les grands dévouements à une nation… » - « Il faut une âme, s'écrie-t-il, à un pareil mouvement de l'humanité ! » Au lieu d'être « un mécanisme pur et un matérialisme en action », il veut que « cette politique pratique de la République envers le peuple soit une religion, un véritable culte de la société envers elle-même, une religion de l'humanité envers Dieu ».

Dans la grave question du droit au travail et à l'assistance qui divisa l'Assemblée et que Thiers devait trancher à la fin contre le prolétariat, Lamartine revint affirmer ses idées sociales : « Nous voulons un droit de plus dans le code de la République : le droit de vivre et d'être soulagé… Tant que vous avez contre vous une vérité en dehors de la Constitution, ne dormez jamais tranquilles : cette vérité que vous laissez en dehors sera tôt ou tard une arme avec laquelle on viendra attaquer votre société… La vérité dans tout cela, c'est la souffrance des masses, c'est la nécessité d'y pourvoir selon vos forces, non pas seulement comme hommes, comme peuple chrétien, mais comme législateurs prévoyants. Danton s'écriait « De l'audace ! encore de l'audace !… » Moi je vous dis : du cœur, citoyens ! du cœur pour le pays ! et le pays donnera le sien à vous et à la République ».

Quand on aborda l'organisation des pouvoirs, il se prononça, en vue surtout des circonstances, pour une seule assemblée concentrant la force et l'action. Mais c'est dans la question de l'élection présidentielle - la fameuse séance du 6 octobre - qu'il devait remporter un de ses plus grands triomphes oratoires. Ce jour-là, en dépit de l'opposition de politiques avisés, tel Grévy, et bien qu'il ne niât même pas les dangers du système qu'il préconisait, il fit décider par un prestigieux discours, que le Président de la République serait élu, non par l'Assemblée, mais par le pays même, ce qui était inviter une nation encore si profondément monarchique à se donner un roi :

« Je sais, dit-il à la fin d'une péroraison à jamais célèbre, je sais qu'il y a des noms qui entraînent les foules, comme le mirage entraîne le troupeau, comme le lambeau de pourpre entraîne les animaux privés de raison ! Je le sais, je le redoute plus que personne, car aucun citoyen n'a mis peut-être plus de son âme, de sa vie, de sa mémoire dans le succès de la République… Eh bien ! malgré ma redoutable responsabilité personnelle, bien que les dangers de la République soient mes dangers, et sa perte mon ostracisme et mon deuil éternel si je lui survivais, je n'hésite pas à me prononcer en faveur de ce qui vous semble le plus dangereux : l'élection du Président par le peuple… Oui, quand même le peuple choisirait celui que ma prévoyance redouterait de lui voir choisir, n'importe : Alea jacta est ! Que Dieu et le peuple prononcent ! »[49] - L'on sait ce qui arriva. Lamartine qui, le 23 avril, avait été élu député par deux millions de suffrages, n'en recueilli que 18 000 le 10 décembre, alors qu'en obtenait cinq millions et demi celui dont le règne prochain devait finir à Sedan.

On a fait à Lamartine un grief durable de cette intervention fameuse, qui décida de la fortune de Louis Bonaparte que l'Assemblée eut écarté de la présidence. Comment lui qui, de tout temps, avait si bien senti et dénoncé le péril des superstitions impérialistes ; lui qui en 1840, avait signalé avec une si haute éloquence ceux qu'elles faisaient courir à la liberté ; qui, récemment encore avait l'un des premiers entrevu et signalé les ambitions de Louis Bonaparte ; - comment put-il, ce jour-là, jouer sur un coup de dés la liberté et l'avenir de son pays ?

Écartons « l'aveuglement de l'ambition » mis en avant par ses adversaires implacables[50]. On a dit que l'amertume de ses déceptions et son découragement lui faisaient remettre au hasard les destins d'une république qu'il ne dirigeait plus. Cette défaillance fort plausible a pu coexister avec des motifs plus rationnels. Aux premiers jours d'enthousiasme et d'espérance avaient succédé l'agitation stérile, la crise financière et sociale, la propagande de panique… L'orateur avait alors très bien compris que, tant par cette immense déception que par la politique sans générosité ni grandeur, et les dissensions intestines de ses élus, le peuple se désaffectionnait de la République, et donc que ce discrédit du Parlement devait dans l'intérêt du régime, être compensé par un renforcement de l'autorité du chef de l'État, autorité que seul le suffrage populaire pouvait lui obtenir. Au surplus, Lamartine restait fidèle, ici, au grand principe qui avait guidé toute sa politique contre la monarchie censitaire et contre la république des sectaires : la souveraineté du peuple. Le peuple peut disposer de lui-même comme il l'entend, fut-ce contre nos préférences : telle est sa pensée : « Donnons-lui largement, disait-il, amplement, sincèrement, son droit tout entier ».

Mais cette élection du 10 décembre 1848 marquait la disparition politique de Lamartine. Louis Bonaparte, cependant, au lendemain de son élection, lui offrit la présidence du Conseil que, fidèle cette fois à ses principes de toujours, il refusa. Et l'on ne saurait trop admirer cette hauteur d'âme qui lui fait préférer l'honneur tout court aux honneurs et au pouvoir, alors que déjà à cette époque, il était ruiné.

Aux élections de 1849 l'on vit, sur la disparition des républicains modérés de 1848, et en face d'une poignée de jacobins et de socialistes sectaires, se constituer une forte majorité de royalistes. Lamartine lui-même n'est pas réélu à Mâcon. « La République politique et modérée est exclue en ma personne, écrit-il… Tout se précipite en arrière ». Selon son expression, la France « vomissait le rouge ». Une élection complémentaire devait cependant lui permettre de venir encore, jusqu'au Deux-Décembre, défendre à la tribune les causes généreuses, la pensée républicaine, et le rôle du Gouvernement provisoire contre ceux qui, par réaction contre la révolution sociale, se laissaient porter à la réaction contre la révolution politique même de Février. Mais ses rares interventions ne seront plus sensationnelles ni décisives, dans une assemblée nouvelle où il n'avait pas de parti et qui supportait mal ses conseils embarrassés. Comme jadis, sous le régime de Juillet, il était redevenu un isolé, mais cette fois sans popularité et sans avenir.

Trahi par les modérés qu'il avait lui-même déçus en évoluant vers la gauche, du moins ne chercha-t-il pas, comme Ledru-Rollin, à reconquérir de l'influence par l'alliance avec les extrémistes, et sut préférer l'obscurité de la retraite à des agitations indignes de son caractère. Entre les monarchistes dont son récent passé républicain le séparait désormais, et ses anciens coreligionnaires de gauche, s'efforçant d'agiter Paris et de reprendre par la force le pouvoir que leur avait arraché le suffrage universel, - Lamartine cherchait un refuge pour sa république modérée dans le Prince-Président qu'il avait âprement combattu naguère, et en qui il tendait à voir maintenant un Bonaparte républicain et non plus le bonapartisme. Comme il avait défendu jadis, en citoyen désintéressé et par patriotisme, le gouvernement de Louis-Philippe contre la coalition des chefs parlementaires, ainsi dans le conflit inévitable qui, dès 1851, mettait aux prises les deux pouvoirs rivaux issus du même suffrage populaire, Lamartine avait pris parti pour le Président à qui il conseillait « les bras croisés de son oncle et l'impassibilité dans la loi ». Illusion généreuse - Bonaparte n'était pas un Washington ! - que le prochain coup d'État devait brutalement dissiper[51].

Il avait depuis 1849, compensé son effacement à la Chambre par une admirable activité de journaliste dans Le Pays, et surtout dans le Conseiller du Peuple, où toutes les questions du moment étaient traitées à la fois avec une abondance d'information et une élévation d'esprit qui frappent le lecteur. Sa séparation d'avec Ledru-Rollin, désormais allié aux socialistes, n'avait pas encore altéré sa foi libérale et démocratique. Il s'y posait en fils de 89, résolument réformiste contre la réaction monarchiste et cléricale qui sévissait alors. Le sort du peuple le préoccupait toujours : « La mission de la République, écrit-il, sera d'élever la classe ouvrière, non par de folles chimères, mais par de sérieuses institutions, à la dignité et à la capacité de citoyens ».

La suppression du Parlement et de la presse politique (2 décembre 1851) rendit désormais Lamartine aux lettres et surtout à la dure bataille qu'il devait mener durant 18 ans encore contre l'adversité. L'on connaît le commentaire désenchanté qui clôt les Mémoires politiques. Après avoir dit que le coup d'État l'avait « plus affligé que surpris », il poursuit : « À la place du Prince, j'aurais combattu énergiquement l'Assemblée, mais j'aurais combattu pour la République réformée… La France le proclama empereur ; je me retirai dans la solitude et l'abstention, prêt à l'exil. Quelles qu'eussent été ma vigueur et ma sagesse contre la démagogie, il ne m'appartenait pas de servir ni directement ni indirectement celui qui, à bon ou à mauvais droit, renversait la République. Je devais mourir citoyen attristé mais inoffensif. Mon rôle était fini. J'acceptai mon destin. »

Ainsi, le rêve politique lamartinien : la République libérale et pacifique, abri de toutes les convictions et de tous les intérêts des citoyens, capable de conduire la France dans la voie du progrès démocratique et des réformes sociales nécessaires, fut-il tôt emporté par les courants conjugués de forces subversives menaçant de tout engloutir, et d'une réaction sévère du pays conservateur cherchant son recours dans un pouvoir énergique et fort. Ces deux mouvements contraires, amenés l'un par l'autre, n'eurent pas d'opposants plus déclarés que Lamartine. De toutes ses forces il a voulu l'union de l'ordre et de la liberté, et par cette union réaliser cette coopération fraternelle des classes qu'appelait son grand cœur.

Mais nous avons vu comment, dans l'ardeur où se combattirent alors les partis, la conciliation cherchée par le poète s'avéra impossible, et comment l'homme de 48, le précurseur génial mais trop idéaliste de nos temps sociaux actuels, succomba à une tâche d'ailleurs si prématurée, qu'un siècle bientôt révolu en attend encore l'harmonieux achèvement.

Du moins, dans les circonstances dramatiques que lui fournissait la destinée, fit-il une œuvre personnelle importante, insuffisamment marquée à notre sens par ses panégyristes et qui fut, par son seul prestige et la sympathie universelle qu'il avait suscitée, de conduire le peuple, pendant l'interrègne de tout pouvoir, jusqu'à la réunion d'une assemblée légale et défendue. Au lieu d'une sombre répétition des excès de 92 et de 93, avec sa guerre étrangère, sous prétexte de peuples à affranchir, nous eûmes une page d'histoire troublée sans doute, mais parfois éclatante par les prodiges de pure force morale et d'enthousiasme qui la signalent à l'histoire, et que Marcel Sembat a appelée « un immense espoir à travers les cieux » ; par ces miracles de l'éloquence dont nous vous avons particulièrement fait admirer, en d'autres circonstances, l'action prestigieuse qui, de cette république éphémère, devait faire la semeuse d'idées qui germèrent plus tard ; - enfin et pour tout dire en un mot, par cette spiritualité laquelle, simple attribut de l'être ou, comme beaucoup d'entre nous le pensent, substance immortelle, demeure le principe essentiel de l'homme, par quoi il vaut vraiment la peine de vivre, et qui, dans la politique comme dans la poésie, reste aussi le principe essentiel de Lamartine, et celui qu'il a représenté de la manière la plus élevée et la plus heureuse.

________

[1] Selon le vœu, qu'à cette époque d'individualisme souverain, avait déjà formulé le noble prince que fut le Comte de Chambord.

[2] Conformément au désir de M. le Président des Lamartiniens, ces pages ne traitent donc que de la période du déclin allant de mai 1848 au 2 décembre 1851. Elles sont extraites d'un ouvrage en préparation devant embrasser toute la carrière politique de Lamartine, et où l'on retrouvera son action durant les 15 années parlementaires qui ont précédé la révolution de 1848.

[3] Dans la séance historique qui suivit la fuite de Louis-Philippe, s'il ne fut pas le premier à proposer contre la régence de la duchesse d'Orléans un gouvernement provisoire, il y rallia à la fois les députés présents, encore gouvernementaux pour la plupart, ainsi que les envahisseurs de l'Assemblée et hâta le dénouement. Les Orléanistes ne devaient jamais le lui pardonner.

[4] La loi électorale de 1831 fixait à 200 francs la quotité d'impôts foncier, ou « cens », nécessaire à l'exercice du droit de vote. Il y avait en France sous Louis-Philippe 200 000 censitaires. C'est ce qu'on appelait le « pays légal ». De plus les fonctions publiques salariées n'étaient pas incompatibles avec le mandat législatif. Ainsi : corps électoral trop restreint, la Chambre n'étant pas la vraie représentation du pays, et des députés-fonctionnaires n'offrant pas de garantie d'indépendance.

De là deux griefs permanents de l'opposition, qui à la fin avaient eu raison de la dynastie.

Lamartine eut voulu un suffrage universel mais non égalitaire ; il craignait de voir ce dernier donner la prépondérance à des classes alors incapables de l'exercer, consacrant ainsi « la domination du nombre sur l'intelligence ». Mais au privilège de la fortune, il entendait adjoindre celui des « capacités ».

Quand, sous la pression des circonstances, le suffrage universel eut été proclamé par le Gouvernement provisoire (portant le nombre des électeurs de 200 000 à 9 000 000 !), Lamartine lui resta désormais fidèle. Et c'est à sa défense contre les entreprises de l'Assemblée monarchique de 1850 qu'il consacra son dernier grand discours au Parlement (23 mai 1850).

La position de Lamartine sur la question électorale si importante sous Louis-Philippe, ainsi que l'exposé de ses idées sociales, ne font pas l'objet de cette étude fragmentaire et trouveront place dans l'ouvrage projeté sur sa carrière politique. Son programme actuel était : la paix, l'appel au peuple, la défense de la propriété, l'assistance sous toutes ses formes prodiguée à la classe ouvrière.

[5] 5 « J'ai passé trois jours, écrit-il, sans cesser de haranguer et de combattre au milieu de 60 000 hommes plus agités que les vagues de la mer ». C'est dans une de ces rencontres dramatiques - le 25 Février - qu'avait eu lieu la scène célèbre où le grand tribun, descendant seul au milieu de la populace menaçante hérissée d'armes, avait fait par un des plus prodigieux triomphes d'éloquence que rapporte l'histoire, tomber des mains de la foule les drapeaux rouges que les communistes voulaient imposer au Gouvernement. Durant cette période - que nous ne faisons que rappeler ici - où toute force organisée avait disparu, son rôle ne saurait être grandi ni trop admiré. Le Gouvernement provisoire lui dut son existence.

Par malheur, et dès ce même 25 Février, la pression socialiste par l'organe de Louis Blanc, avait arraché au Gouvernement provisoire le décret fameux sur le droit au travail, qui supposait une transformation sociale répudiée par les bourgeois républicains formant la majorité du Conseil. Ceux-ci admettront les Ateliers Nationaux comme une œuvre d'assistance temporaire pour les chômeurs - non comme une organisation sociale définitive consacrant « le droit au travail ». Ce funeste malentendu se résoudra 4 mois plus tard par une effroyable insurrection.

Ajoutons encore que la liberté illimitée de la presse et du droit de réunion, avait fait éclore de nombreuses feuilles, la plupart incendiaires, et près de 300 clubs prêchant la subversion et envoyant dans les débuts des sommations quotidiennes au Gouvernement. Lamartine se dépensait pour modérer ces extravagances, animer de ses pensées conciliatrices les anciens censitaires longtemps figés dans leur égoïsme de classe, et le grand peuple parisien, dans sa masse hostile aux terroristes et avide de générosité. À part de rares cas isolés, il ne se livra à aucun attentat contre les personnes et les biens.

[6] On y avait admis également l'ouvrier Albert, d'opinions plus avancées encore. Les autres membres : Dupont (de l'Eure), Arago, Marie, Crémieux, Garnier-Pagès, Marrast, appartenaient à la bourgeoisie républicaine. Quant à Lamartine, c'était un légitimiste de cœur, attaché d'ambassade sous la Restauration. Dupont (de l'Eure), vétéran de 89, était le président nominal du nouveau pouvoir. Mais, très supérieur à ses collègues par la naissance, le génie, la notoriété du nom, Lamartine en avait été, aux yeux de la France et de l'Europe, la personnification.

[7] Le programme des extrémistes tendait, sous l'enseigne du drapeau rouge, à la suppression du capital, à la réalisation de la communauté des biens, à la guerre immédiate contre les monarchies européennes, pour « l'affranchissement des peuples opprimés ».

Les chefs doctrinaires socialistes Louis Blanc, Pierre Leroux, Jean Reynaud, Barbès, Lamennais, de conceptions moins absolues étaient en outre opposés à toute violence. À côté de vues encore bien utopiques ils visaient, au minimum, à procurer à la classe ouvrière le statut légal qu'à peu près partout, elle a depuis lors acquis. À l'état d'individualisme et de concurrence, Louis Blanc voulait substituer l'association et le coopératisme, avec l'égalité des salaires et le retour à l'État des chemins de fer, banques, assurances, etc., la centralisation du commerce dans des magasins généraux…

Entre le socialisme de Louis Blanc et le large parti de progrès social dans l'ordre et la liberté qu'incarnait Lamartine, Ledru-Rollin représentait la République radicale et jacobine. Tout rempli de souvenirs de la Convention il avait, en vue des prochaines élections, envoyé dans les départements des commissaires munis de circulaires leur concédant des « pouvoirs illimités » pour préparer « l'exclusion des hommes du passé et l'avènement de l'esprit révolutionnaire ». L'émotion avait été telle que Lamartine avait dû amener ses collègues à désavouer ce zèle intempestif. Mais les circulaires n'en avaient pas moins brisé l'élan unanime de Février vers la République (mars).

Sentant les vieux partis bourgeois prêts à la réaction, Ledru-Rollin inclinait au coup de force pour sauver l'idée révolutionnaire. Mais presque autant que les modérés il redoutait Blanqui. La terreur qu'inspirait cette diabolique incarnation de la subversion intégrale devait, au 16 avril, sauver le Gouvernement et la société.

[8] Dans le grand démocrate de 1848 survivaient ainsi les vues de l'ancien diplomate de Charles X, dressé à l'école de Talleyrand ; vues en parfait contraste avec la déplorable politique de « la gloire et les nationalités », prônée alors par tous nos révolutionnaires, et que devait, hélas ! mener à son terme fatal le neveu de Napoléon Ier.

[9] « Quels jours ! Quel peuple ! écrit-il à Valentine… Tout est gagné. La République nouvelle, pure, sainte, immortelle, populaire et pacifique est fondée ! ».

[10] « En proclamant la République, dit Louis Blanc, le peuple n'a pas voulu seulement changer la forme du gouvernement, mais détruire la cause de la misère et modifier d'une manière profonde les institutions sociales ».

[11] Dans son discours de réception à l'Académie (avril 1830), il avait appelé de ses vœux un « génie oratoire et pacifique, capable de guider le peuple par la persuasion, vers la cité nouvelle ». C'est déjà tout le Lamartine de 48. Il évoque encore « ces sublimes et affreux interrègnes de la raison et du droit, quand l'ordre ancien s'est écroulé et que l'ordre nouveau n'est pas encore enfanté... On cherche un homme, son mérite le désigne ! Point d'excuse ! le péril n'en accepte pas… L'esprit de cet homme s'élargit, ses talents s'élèvent, ses facultés s'amplifient... il devient supérieur aux circonstances, universel par nécessité ». C'est ainsi que Lamartine, académicien récipiendaire, prédisait le Lamartine du gouvernement provisoire !

[12] Notons d'ailleurs que ces tendances de l'homme politique servies par une exquise courtoisie et des dons magnifiques, s'alliaient à un caractère dominateur et intraitable.

[13] Dans les Causeries du Lundi, Sainte Beuve relate sa rencontre avec Lamartine le soir du 16 avril. La foule parisienne, la Garde Nationale conspuent les communistes et acclament Lamartine : « Je viens, dit ce dernier, de faire 100 discours et d'embrasser 100 000 hommes !..

- Toujours le poète qui se pose ! susurre l'autre...

- Je ne croyais pas, continue Lamartine, que Paris fût aussi bon, les ouvriers surtout.

- Vous êtes bien fort, répond Sainte Beuve, et plus fort encore que vous le croyez. Mais usez de votre force, prenez sur vous, vous serez appuyé.

- Toute cette démonstration, reprend Lamartine sans répondre, avait été montée par ce bêta d'Albert…

- Tenez ferme, tirez-nous de là, et vous aurez des autels !

- Savez-vous que Ledru-Rollin est venu ce matin se rallier à nous !

- Voyez comme vous êtes fort si vous voulez en profiter ! »

« Sachez vouloir » devait dire un jour M. de Parieu aux futurs députés. Le jour du drapeau rouge, Lamartine avait su vouloir...

Hélas ! parmi les 900 élus de la prochaine Chambre, aucun homme d'État organisateur ne se trouvera pour imposer un programme et donner un corps au parti républicain plein d'illusions et incapable de se diriger.

[14] Dupin, Odilon-Barrot, Armand Marrast, Duvergier de Hauranne, Dufaure, auxquels s'ajoutera dès son élection du 3 juin, « Monsieur Thiers », - « les petits hommes capables », comme les appelait le poète, chefs de la gauche dynastique sous Louis-Philippe, et dont l'opposition agressive venait enfin, à leur grande épouvante, de jeter bas la monarchie, alors qu'ils visaient seulement à renverser M. Guizot pour prendre sa place.

Pleins de jalousie pour le grand tribun, ils entreprendront de le renverser à son tour, mais seulement après qu'il se sera aliéné la majorité par son alliance avec Ledru-Rollin.

[15] « Tout le portait, dit Odilon Barrot dans ses Mémoires, à appuyer la combinaison qui tendait à faire désigner par l'Assemblée un ministère dont il était d'avance le Président en quelque sorte forcé et sans aucune compétition possible, désignation qui comportait avec elle et comme perspective à peu près assurée la nomination à la Présidence de la République. Pour atteindre à cette haute destinée, il n'avait qu'à se laisser porter par le courant des idées qui dominaient alors dans l'immense majorité de la nation. Il en fut détourné par deux choses qui l'ont toujours égaré dans sa vie : son imagination et sa vanité. L'une lui grossit outre mesure la force du parti jacobin, l'autre lui donna la confiance de dominer ou de diriger ce parti. Il trouva à la fois politique et généreux de patronner Ledru-Rollin, et donna le signal de ce qu'il appelait la conciliation ».

Les mémoires d'Odilon Barrot ont visiblement inspiré les historiens royalistes Thureau-Dangin, Victor Pierre et surtout de la Gorce, qui l'ont dépassé en âcreté à l'endroit du poète dont ils méconnaissent la magnanimité et le dévouement à la chose publique, pour ne retenir que ses faiblesses et son « ambition » toujours aiguillée, selon eux, vers les préoccupations les plus personnelles.

Mais ses admirateurs, dans leur désir bien légitime de venger la chère mémoire adoptèrent, en sens contraire, des thèses trop absolues elles aussi, pour refléter cette vérité humaine faite surtout de complexités dont il importe seulement - et c'est le cas ici - que la somme nous restitue un honnête homme.

[16] Dans les rues, on criait : Vive le roi Lamartine ! On parlait de l'installer aux Tuileries.