Patronat-Syndicats :

leur argent noir

________

Le Point n° 1831 – 18 octobre 2007

Et vous voulez la “République Syndicale” ?

•••

Patronat-Syndicats : leur argent noir

“DGS”, l’homme par qui le scandale arrive

Allemagne : une sordide affaire

Augusta, la cantine trois étoiles de la CGT

Question à Raphaël Hadas-Lebel

L’Argent des Syndicats ou la Mécanique des Fluides

________

Ça existe déjà, pauvres Mecs !

________

François PINAULT (Printemps-La Redoute) : 3ème fortune française [1] (7,8 Mds de $ en 2000).

• À travers “Artemis”, détient :

- 42,7 % de P.P.R. ;

- 60 % de Sefimeg ;

- 14 % de Bouygues ;

- 100 % de Christie’s et Château-Latour ;

- 42 % de Gucci.

• 1997 : rachète “Le Point”… qui achète Tallandier (Historia) en 1999.

________

“Jouent-ils avec le feu” en étalant l’“argent noir” des Syndicats ?

Même de nos amis pourraient le croire ? Hélas !

De quoi s’agit-il donc réellement ?… Quelle riposte de l’Église ?

Disent-ils simplement “ce qu’on avait déjà dit” ? Certes NON !

Freddy Malot, Église Réaliste – novembre 2007

________

Le Point n° 1831 – 18 octobre 2007

L’affaire Gautier-Sauvagnac provoque un séisme au Medef comme dans les organisations syndicales. À quoi servent ces millions d’euros retirés en liquide ? La réponse viendra de la justice. Mais, en attendant, cette affaire relance le débat sur l’opacité du financement des syndicats.

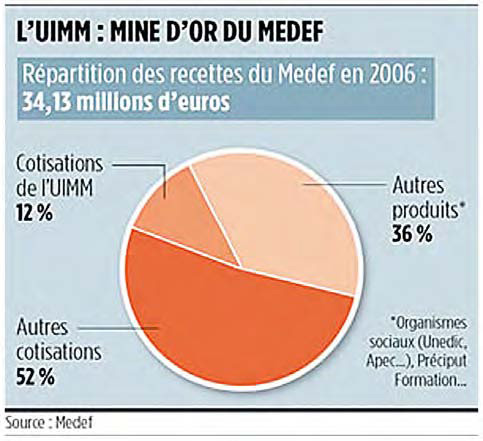

Cinq, 10 et maintenant 20 millions d’euros en liquide. Il ne s’agit plus de vulgaires enveloppes de billets. Mais bel et bien de grosses valises… Denis Gautier-Sauvagnac a finalement jeté l’éponge. Il s’est retiré des négociations sociales en cours. Pour préparer sa défense. Et celle de l’UIMM, la principale composante du Medef. Un couvercle a été soulevé. Et cela ne sent pas bon. Ici, la lumière est faite sur le trésor de guerre de l’UIMM, constitué en 1968. Un fonds anti-grève, nourri depuis trente ans par les “contributions volontaires” de certains patrons, qui pèse aujourd’hui 160 millions d’euros ! Là, c’est le prédécesseur de “DGS” qui prend sa défense et affirme que “les retraits en liquide ont toujours existé”… Et ajoute, avec gourmandise, qu’“autrefois c’était même beaucoup plus…”. Ailleurs, ce sont les rumeurs. Elles évoquent avec insistance le financement politique et le nom de cinq parlementaires qui, ces dernières années, se sont faits les porte-voix de l’UIMM à l’Assemblée ou au Sénat. Au point même que certains de leurs amendements étaient directement rédigés par des conseillers techniques de l’organisation patronale. Il y aurait aussi cet ancien candidat à l’élection présidentielle de 2002, bénéficiaire des largesses patronales… Simples rumeurs ? Le témoignage d’Yves Bertrand, l’ex-patron des RG, dans un livre paru ces jours-ci (“Je ne sais rien… mais je dirai (presque) tout”, Plon), est en tout cas édifiant. Extrait : “Seuls quelques naïfs croient encore que Giscard a pu mener campagne, en 1974, avec les maigres moyens humains des Républicains indépendants : sa logistique, son service d’ordre, ce sont les “petits gars” d’Ordre nouveau qui les ont assurés, grâce aux enveloppes en liquide de l’Union des industries et métiers de la métallurgie, la fameuse UIMM, dont la gauche ne s’est jamais privée de rappeler qu’elle descendait de l’ancien Comité des forges, le bastion des 200 familles…”

DGS continue pourtant à affirmer que cet argent n’a pas servi à financer les politiques. Le 12 octobre, devant plusieurs patrons, la main sur le cœur, il le leur a juré. Et a rappelé ce qu’il dit depuis le début : cet argent servait à “fluidifier les relations sociales”…

Il n’est guère besoin de décryptage pour comprendre ce que veut dire DGS. À le croire, ces valises de billets sont une partie de l’argent noir du paritarisme. L’argument fait mouche. Et pour cause : en matière de finances syndicales, quand on cherche à savoir d’où proviennent les ressources, c’est l’opacité la plus totale. Et ce depuis des décennies.

Dans les syndicats, c’est la colère. DGS est affublé de noms d’oiseaux. Sa défense, ses arguments sont un très sale coup. Rien ne permet de confirmer ses dires, mais ceux-ci jettent en tout cas un coup de projecteur sur un système particulièrement obscur, fait de petits arrangements. Pour ne pas dire plus…

Symbole de l’émoi qui règne dans le monde syndical, cette scène, au Zénith, à Paris, il y a quelques jours. Face à François Chérèque, le patron de la CFDT, 6 000 militants. Tous ont en tête l’affaire DGS. Le silence se fait. Pesant. Devant ses troupes, Chérèque lâche : “Jamais la CFDT n’a touché un centime de cet argent liquide. Jamais…” Le syndicaliste voulait à tout prix rassurer ses troupes. Car chaque jour, depuis la fin du mois de septembre, ses militants, dans leurs entreprises, dans leurs administrations, doivent répondre aux mêmes questions. “Et cet accord avec la direction, pourquoi l’avez-vous signé ?” “Et vos moyens, d’où viennent-ils ?” Éteindre l’incendie…

À l’origine, un problème d’arithmétique. Cela fait des années que les cotisations des adhérents syndicaux ne suffisent plus. Celles-ci ne représentent plus que 20 % des ressources de la CFTC. Un tiers de celles de la CGT et 50 % de celles de la CFDT. Et avec les années, celles-ci diminuent fortement. Les explications sont connues : la faiblesse du taux de syndicalisation en France, qui ne dépasse pas 8 % des salariés (moins de 5 % dans le privé). Et ces chiffres qui en disent long : la CGT comptait 2,3 millions d’adhérents en 1968 et moins de 700 000 l’an passé. Les aides de l’État ? Elles ne sont pas si faramineuses que cela. Le ministère du Travail consacre une quarantaine de millions d’euros chaque année à “l’amélioration du dialogue social” par l’intermédiaire de la formation des conseillers prud’homaux et des syndicalistes. Autre aide, celle du Conseil économique et social, qui permet de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Les syndicalistes qui en sont membres reversent leurs émoluments à leurs centrales. Mais les sommes ne sont pas extraordinaires. Un demi-million d’euros pour la CFDT. Même chose pour FO ou la CGT. Tout à fait insuffisant pour assurer le train de vie des syndicats, qui ont besoin de gros moyens pour siéger dans les caisses de Sécu, de retraite, à l’assurance-chômage, aux allocations familiales, dans les instances du 1 % logement, envoyer des représentants à Bruxelles pour défendre “l’Europe sociale”, etc. Le tout en continuant à militer.

Du coup, et cela depuis des décennies, les syndicats français ont trouvé d’autres moyens. Certains relèvent dans le meilleur des cas du système D. Mais pas toujours…

Prenons une petite phrase du discours “social” de Nicolas Sarkozy, mi-septembre. “Je sais bien que le débat sur la formation professionnelle pourrait achopper sur la question du financement du paritarisme”. Coincés entre l’annonce d’une réforme des régimes spéciaux et la fusion ANPE-Unedic, ces mots paraissaient totalement anodins pour le grand public. Et pourtant… Ils étaient lourds de sens pour les acteurs sociaux. Car la formation professionnelle est en réalité une véritable manne pour les organisations syndicales et patronales. C’est d’elle que provient une grande partie des ressources non avouées du paritarisme. 150 millions par an au bas mot. Selon le rapport Hadas-Lebel, les ressources de la formation professionnelle assurent même 20 % des besoins de la CFTC et 13 % de ceux de la CGC…

Les circuits de financement sont complexes. Mais ils valent qu’on s’y arrête. Alimentée par un prélèvement sur les salaires (1,5 % de la masse salariale pour les entreprises de 10 salariés et plus et 0,25 % pour les PME), la formation professionnelle génère bon an mal an près de 25 milliards d’euros de ressources. Chaque branche (commerce, métallurgie, chimie…) possède son propre organisme collecteur de cette taxe. Or celui-ci est géré par les syndicats et le patronat, qui peuvent donc choisir à leur guise les organismes formateurs “amis”. Dans son enquête “Syndicats, grands discours et petites combines” (Hachette Littératures, 2006), le journaliste Erwan Seznec décrit ainsi les circuits permettant aux syndicats et au patronat de récupérer une partie des fonds. Dans bien des cas, l’organisme collecteur accepte de surpayer certaines prestations (heures de formation, location de salles de formation) au profit d’un centre “ami”, qui peut ensuite reverser une partie de ses “profits” à sa maison mère. Autre système décrit par Seznec : “Des permanents travaillant à l’année pour un syndicat ou une fédération sont payés par des centres de formation conciliants”.

Et cette manne profite autant aux syndicats de salariés qu’aux organisations patronales. Il y a quelques années, un rapport de l’Igas dénonçait ainsi la “proximité” entre la CGPME, l’Agefos PME et une association, l’Asforest. Le rapport s’étonnait du fait qu’au sein des mêmes locaux se trouvaient à la fois l’organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle, l’Agefos PME, celui qui était censé gérer ces fonds, une branche de la CGPME, et l’organisme qui dispensait des formations aux patrons du secteur de l’hôtellerie, l’Asforest. Un curieux mélange des genres. Mais qui n’a rien à envier à ce qui se fait côté syndical.

Prenons un exemple. L’organisme de formation des intermittents du spectacle. Depuis l’après-guerre, la CGT cultive avec soin son hégémonie dans le monde du spectacle. Cette précieuse chasse gardée syndicale permet notamment de siéger – et souvent en force – aux conseils d’administration de toutes les instances paritaires : le Fonds de soutien au théâtre privé, le Centre national de la chanson, l’Adami, la société qui gère les droits d’auteur, etc. Autant de mandats de gestion qui donnent droit à indemnités, frais de transport et financements pour études diverses. Autre source directe ou indirecte de financement, les liens historiques qui lient la CGT-Spectacle avec certains centres de formation de la branche. Par exemple, le Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS), dont la vocation est de former des techniciens du théâtre. La CGT siège à son conseil d’administration. Mais aussi à celui de l’Afdas, l’organisme paritaire chargé de collecter les subsides de la formation, qui se trouve être aussi le premier client du CFPTS. En clair, la CGT-Spectacle se retrouve à la fois prescripteur et fournisseur d’un même service.

Souvent couverts par l’État, ces circuits se retrouvent ailleurs. Ce qui se passe depuis des années à la FNSEA est tout aussi opaque. Tout remonte à 1982. À l’époque, histoire de ne pas se mettre à dos le lobby agricole, le gouvernement Mauroy avait confié à Unigrains (une structure dépendant directement de la FNSEA) la collecte d’une taxe prélevée sur les céréaliers. Celle-ci représentait jusqu’à ces dernières années un joli pactole de 50 à 80 millions d’euros chaque année. Le hic, c’est qu’une partie des fonds était ensuite, au nom de la solidarité entre les céréaliers et les éleveurs, reversée à la Confédération nationale de l’élevage, une autre structure dépendant de la FNSEA. Et qu’une partie des fonds (plusieurs millions au fil des ans) partait directement sur les comptes bancaires de la FNSEA. Si, dans cette affaire, le parquet de Paris a récemment requis le non-lieu pour les huit personnes mises en examen – dont Luc Guyau, patron du syndicat entre 1992 et 2001 –, car il n’y aurait pas eu de détournements de fonds à des fins privées, cette affaire a tout de même permis de lever un coin de voile sur un circuit de financement pour le moins acrobatique d’un syndicat par ailleurs richement doté… D’autant que tout cela a été fait avec la plus grande bienveillance de l’État : au fil du temps et des majorités, plusieurs ministres, à gauche comme à droite, ont couvert ce curieux mélange des genres. Voire l’ont encouragé…

Cette “complicité” de l’État qui ne veut rien voir des petits arrangements syndicaux est récurrente. Dans un récent rapport, la Cour des comptes s’étonnait sur une centaine de pages que Bercy n’ait pas été vigilant sur l’utilisation des sommes collectées par le comité d’entreprise le plus riche de France, celui d’EDF. Comme si personne n’avait réellement intérêt à regarder en détail ce qui s’y passait, le ministère de l’Économie avait détaché un seul fonctionnaire pour viser les centaines de factures reçues et émises chaque jour par le CE. Et encore, celui-ci n’était pas à plein-temps !

Or il y avait pourtant matière à redire sur l’étrange gestion de celui-ci.

Sur le papier, tout est clair : doté de 459 millions d’euros de budget annuel, le CE (baptisé “Caisse centrale des activités sociales”, CCAS) gère les prestations médicales, les séjours de vacances, les assurances et la restauration d’entreprise de 660 000 bénéficiaires, actifs ou retraités. Sur le papier seulement. Car, dans les faits, la gestion de ce comité d’entreprise pas tout à fait comme les autres est étonnante. Dans son rapport, la Cour des comptes dénonçait aussi des frais de fonctionnement “extraordinairement élevés”. Un exemple : celui de la restauration collective (6 millions de repas quotidiens) gérée par le CE, dont le coût des prestations, à qualité égale, est deux fois supérieur à celui d’autres entreprises ! Ce n’est pas tout. Depuis février 2004, une instruction est parallèlement ouverte chez le juge Jean-Marie d’Huy, au pôle financier. Jean Lavielle, responsable de la CGT et président entre 1997 et 2004 du CE d’EDF, et Brigitte Dareau, une responsable du PCF, ont été mis en examen. Avec trois autres personnes. En cause : le financement par le CE – pour 400 000 euros ! – de prestations à la Fête de L’Humanité. Autre scandale : la CCAS mettait une soixantaine d’emplois fictifs (elle emploie 5700 salariés) à la disposition des centrales syndicales. La moitié proche de la CGT, l’autre des autres syndicats. L’un de ces emplois fictifs n’était d’ailleurs pas utilisé à n’importe quelle tâche : c’était une ancienne assistante de Bernard Thibault, le patron de la CGT…

De telles pratiques ne sont pas isolées. Pour les agents de la fonction publique, les choses ont été codifiées et couchées sur le papier – au titre des “décharges de service”, 5000 à 6000 fonctionnaires (dont près de la moitié dans l’Éducation nationale) travaillent en réalité pour des syndicats. Mais, dans le privé, il n’en est pas de même. À la SNCF, entreprise publique mais gérée selon les mêmes critères qu’une entreprise “classique”, ce sont près de 600 équivalents temps plein mis à la disposition des organisations syndicales, selon le rapport Hadas-Lebel publié en 2006.

Parfois même, ce sont des entreprises tout à fait privées qui cautionnent ce système. Ainsi de l’actuel président du conseil des prud’hommes de Lyon. Délégué CGT, Bernard Augier fut longtemps salarié du Progrès de Lyon sans y avoir jamais mis les pieds. Officiellement “conseiller juridique” du quotidien régional, il était inconnu de l’entreprise et même de ses collègues du service juridique, alors que le DRH le comptait bien parmi le personnel de la maison… Autre affaire, en 2002, celle de la Caisse de retraite interentreprise, qui employait une trentaine de syndicalistes travaillant en réalité pour leurs centrales.

Certaines “stars” du social assument d’ailleurs sans aucun état d’âme d’être rémunérées comme salariés d’entreprises ou d’institutions pour lesquelles elles ne travaillent pas. Ancien patron de la CGC, Jean-Luc Cazettes était payé par Total. Marc Blondel fut longtemps payé par la Sécurité sociale. Tout comme son successeur, Jean-Claude Mailly. Quant au chauffeur de Blondel, il fut un temps rémunéré… par la Mairie de Paris. La capitale est d’ailleurs très généreuse avec les syndicats. Elle héberge ainsi gracieusement des dizaines de fédérations syndicales. Elle n’est pas la seule collectivité territoriale à le faire. Et il est fréquent qu’une ville parraine généreusement la tenue d’un congrès lorsque celui-ci se tient chez elle.

Principale raison de ce système D très bien huilé : en matière de financements syndicaux, personne n’a véritablement de comptes à rendre. La loi Waldeck-Rousseau de 1884 n’oblige pas les centrales à tenir une comptabilité précise, validée par des commissaires aux comptes. À l’époque, il s’agissait de protéger les syndicalistes contre les pressions patronales… Mais, aujourd’hui, la culture du secret n’a jamais été aussi forte et une telle loi laisse la porte ouverte à de graves dérives.

Un exemple : ce qui se passe sur les quais du port autonome du Havre, un établissement public où la CGT trône depuis des décennies. À partir de 2004, le syndicat doit faire face à une fronde issue de ses propres troupes. Six agents du port, dont certains sont porteurs de la carte CGT depuis trente ans, ont décidé d’y voir un peu plus clair dans la comptabilité de leur organisation syndicale. D’abord de manière orale auprès des dirigeants de la CGT. Puis par courrier. Avant de confier le dossier à la justice, qui diligentera une enquête financière du SRPJ de Rouen. En ligne de mire, des dépenses qu’ils jugent “somptuaires”, comme des soirées parisiennes bien arrosées, des remboursements de frais inconsidérés…

Résultat des investigations : deux mises en examen. En 2003, les trésoriers des cinq principaux syndicats s’étaient retrouvés autour d’une table. Histoire de mettre à plat la question de leur financement. Ils s’étaient mis d’accord sur un texte qui dénonçait le “climat d’incertitude et de précarité des systèmes de financement”. Ils dénonçaient des “incidents qui altèrent l’image du syndicalisme et laissent à penser que l’attribution des droits syndicaux relèverait de l’abus de bien social ou du détournement de fonds”… Prémonitoire ? Certes. Mais leur constat n’avait pas débouché sur une proposition concrète. Et pour cause. Tous refusent que leur financement soit assuré par l’État. Ils avaient d’ailleurs balayé d’un revers de la main la proposition de loi d’Henri Emmanuelli, qui, en 2001, allait dans ce sens. Autre piste, celle évoquée dans le rapport Hadas-Lebel (voir interview ci-dessous) d’un financement par les entreprises en fonction du véritable poids syndical. Sans plus de succès. Et pour cause. La CFTC et la CGC ont trop à perdre. Mettre à nu leur véritable représentativité serait suicidaire. Malgré ses innombrables mystères et son parfum de soufre, l’affaire Gautier-Sauvagnac a au moins un mérite : relancer le débat sur l’argent noir du patronat et des syndicats…

Le Point n° 1831 – 18 octobre 2007

________

CFDT, CGT, FO

François Chérèque, CFDT : Cotisations : 69 millions d’euros. Part des cotisations dans le budget : 50 %. Poids électoral* : 25,2 %.

Bernard Thibault, CGT : Cotisations : 75 millions d’euros. Part des cotisations dans le budget : 34 %. Poids électoral* : 32,1 %.

Jean-Claude Mailly, FO : Cotisations : 35 millions d’euros. Part des cotisations dans le budget : 57 %. Poids électoral* : 18,2 %.

____________

* Élections prud’homales de 2002 (source : rapport Hadas-Lebel)

________

“DGS”, l’homme par qui le scandale arrive

Tour à tour grand commis de l’État, “employé de laiterie” et banquier, Denis Gautier-Sauvagnac, 64 ans, s’est imposé dans les années 90 comme le “Monsieur Social” du Medef. Pourtant, dans sa jeunesse, le président de l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM), “DGS”, rêvait d’une autre carrière : en politique. “Il aurait pu être ministre”, disent ses amis, qui le décrivent unanimement comme un homme “courtois”, “brillant” et “plein de panache”.

Né dans le 16ème arrondissement de Paris, ce fils de banquier, catholique, entre à l’Ena en 1965. Après un passage express au Trésor, il file à Bruxelles et devient, à 33 ans, directeur du cabinet de François-Xavier Ortoli, président de la Commission européenne. À l’époque, son histoire d’amour avec la Manche a déjà commencé. En 1970, lui et sa femme, Solange Fauchon de Villeplée, originaire de la région, acquièrent le manoir du Logis, une grande demeure de pierre grise qui, comme son bureau avenue de Wagram, a été perquisitionnée dans le cadre d’une enquête sur les caisses noires de l’UIMM. Ici, à Montgothier, les gens du cru nomment cet endroit “le Château” et vantent la gentillesse de son propriétaire.

Il est vrai que “Monsieur Gautier” connaît bien la région. En 1979, il prend les commandes de l’Union laitière de Normandie (ULN). Cette énorme coopérative laitière (30 000 producteurs, 7 milliards de francs de chiffres d’affaires) est un conglomérat d’une cinquantaine de filiales oeuvrant dans le lait, le veau, les transports… et les carrosseries de réfrigérateurs (Avinov). Lorsque DGS quitte l’ULN en 1985, les comptes ne s’équilibrent que grâce à une opportune subvention européenne (15 millions de francs). Un audit réalisé ensuite par la BNP déplorera l’“obscurité des périmètres comptables” et l’absence de “bonne gestion industrielle”. Sans doute ne fallait-il pas restructurer trop brutalement ce bastion de la FNSEA pour espérer un jour être élu député de la Manche…

Peine perdue, puisque, avec sa liste dissidente de droite – baptisée Confiance dans la Manche –, DGS essuiera aux législatives de 1986 un retentissant échec. Et ce malgré le soutien tacite de Jacques Chirac. D’ailleurs, DGS rebondira après sa défaite grâce à François Heilbronner, lui aussi inspecteur des Finances, qui pense à lui comme directeur du cabinet de François Guillaume, président de la FNSEA et ministre de l’Agriculture (1986-1988).

Puis DGS entre dans la banque, au Crédit agricole tout d’abord, où la greffe ne prend pas, puis chez Kleinwort Benson, une banque d’affaires anglaise. En 1993, un chasseur de têtes le recrute comme délégué général de l’UIMM. DGS entre alors au service des grands patrons de l’automobile, de la sidérurgie et de l’aéronautique. En 1998, il négocie avec les syndicats un accord qui vide de sa substance la loi sur les 35 heures. De ce premier fait d’armes et des suivants le Medef lui sait gré. Quant aux compétences plus occultes de DGS, la brigade financière de Paris en dresse actuellement le PV.

Comment on casse une grève

C’était au printemps, la grève battait son plein dans les centres d’appels de SFR. L’opérateur de téléphonie avait décidé de revendre à des sous-traitants ses trois plates-formes d’appels de Lyon, Poitiers, Toulouse, employant 1900 salariés. À Toulouse, qui prend la tête de la contestation, SFR dépêche Cardinal Sud, un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans l’ “amélioration” du climat social. L’envoyé spécial du cabinet va s’immerger pendant plusieurs semaines dans l’entreprise. “Un jour, on a vu débarquer un type qui a pris la place du DRH pour gérer le conflit, raconte Philippe Tréhout, le porte-parole de l’intersyndicale de Toulouse. Sa mission était clairement d’identifier les meneurs et de casser le conflit. Il intervenait dans les réunions, soufflait le chaud et le froid pour déstabiliser les salariés”. Contacté par Le Point, le cabinet Cardinal Sud s’est refusé à tout commentaire.

Selon nos informations, certains syndicalistes locaux se seraient vu proposer par la direction de SFR un arrangement financier pour un départ volontaire. À la mi-juillet, deux leaders toulousains parmi les plus virulents, appartenant au syndicat Unsa, auraient démissionné du jour au lendemain, en contrepartie d’un peu plus de trois ans de salaires. Comme nous le confirme une source chez SFR, “cette affaire a été gérée en direct dans le plus grand secret par un ponte de la maison”. En l’occurrence, Philippe M., le directeur de la coordination relations humaines des sites relations clientèles. Ce que dément catégoriquement la direction de SFR, contactée par Le Point. Néanmoins, l’avocat du comité d’entreprise, Romain Geoffroy, a dû gérer avec les avocats de SFR le départ de ces salariés. “Tout est couvert par une clause de confidentialité, il m’est interdit d’en dire plus. Mais, dans les conflits sociaux, c’est une pratique courante. Les salariés qui prennent la tête d’un mouvement ne sont pas préparés psychologiquement, il faut les assister pour leur trouver une porte de sortie qui ne leur soit pas défavorable”. Et l’avocat d’évoquer la volonté de SFR de “passer en force. Avant même d’annoncer son projet de transfert, l’opérateur avait provisionné 33 millions d’euros pour financer un plan de départs volontaires”. Selon nos informations, 300 000 euros d’indemnités de départ auraient été proposés à un troisième leader syndical, encore plus à la pointe du mouvement. Mais celui-ci aurait dit niet. Depuis août dernier, les trois centres SFR sont passés sous la bannière d’Infomobile.

Allemagne : une sordide affaire

Des prostituées brésiliennes, des voyages dans des palaces de luxe au bout du monde, des partouzes dans les quartiers chauds… tout cela ni vu ni connu et aux frais de l’entreprise. L’affaire Volkswagen a tous les ingrédients d’un parfait scénario de thriller. Le scandale éclate en juin 2005. Le premier groupe automobile européen découvre les escroqueries et les malversations de Helmut Schuster, ancien chef du personnel de Skoda, la filière tchèque de VW, ancien membre du service du personnel de VW au siège de Wolfsburg, et de Hans-Joachim Gebauer, ancien chargé des relations avec les membres du comité d’entreprise de Volkswagen. Les deux hommes sont limogés. Gebauer se met à table et explique les rouages du système de corruption maison. Peter Hartz, chef du personnel de Volkswagen, père de la semaine de quatre jours et réformateur très controversé du marché du travail sous le gouvernement du social-démocrate Gerhard Schröder, ne tarde pas à être éclaboussé par cette vilaine affaire. Deux semaines à peine après le début de l’affaire, il donne sa démission. Trois mois plus tard, il est accusé d’abus de confiance et d’avoir acheté la paix sociale chez Volkswagen. En tout, 2,6 millions d’euros de primes diverses, y compris prostituées et voyages de luxe, ont été versés entre 1994 et 2005 à l’ancien président du comité d’entreprise, Klaus Volkert. En outre, 400 000 euros ont été alloués à divers membres du conseil d’entreprise en échange de leur soutien aux décisions de la direction. Une cinquantaine de personnes, dont plusieurs hommes politiques, sont impliquées dans ce scandale. Le jugement rendu contre Peter Hartz en janvier 2007 offusque les médias allemands : deux ans de prison avec sursis et une amende de 576 000 euros en échange d’aveux complets. La presse dénonce un procès trop rapide et un verdict trop clément.

L’affaire Volkswagen marque la fin d’un mythe : la cogestion à l’allemande, modèle d’harmonie sociale. Les syndicats allemands, que l’on croyait au-dessus de tout soupçon, puissants mais conciliants, garants du “modèle allemand” tant envié, en ont pris un sacré coup.

Augusta, la cantine trois étoiles de la CGT

Si les DRH du CAC 40 dînent chez Augusta, c’est moins pour le poisson – remarquable – que pour l’excellent “climat social” qui y règne. Cette table discrète du 17ème arrondissement de Paris bénéficie des chaleureuses recommandations de plusieurs cadres de la CGT, qui en ont fait leur cantine depuis plusieurs années. “Vous voulez discuter tranquillement d’un sujet délicat avec vos syndicats avant que ne commencent les négociations officielles ? Ce n’est pas à Montreuil [siège de la toute-puissante CGT] mais chez Augusta que vous êtes invités à vous rendre”, témoigne le responsable des relations sociales d’une multinationale de la Défense. ““Invités”, façon de parler, car l’addition est toujours pour vous…” précise l’un de ses confrères. Soucieux d’en savoir plus sur ce lieu mystérieux où la France d’en bas dîne avec le patronat, Le Point a réservé une table chez Augusta. Niché dans un recoin peu fréquenté de la rue Tocqueville, l’établissement est dissimulé aux regards extérieurs par une sorte de moucharabieh qui dissuade les passants de s’aventurer plus avant. Efficace. Passé la double porte qui protège l’écrin secret des pourparlers syndicaux, nous découvrons une salle presque déserte. La seule table occupée l’est par… Jean-Christophe Le Duigou, le numéro deux de la CGT, en grande conversation avec un inconnu décoré de la Légion d’honneur. Les deux hommes passent en revue les sujets d’actualité du moment : Jean-Louis Borloo et son Grenelle de l’environnement, le “dégueulasse” de Fadela Amara, la politique industrielle de la France, l’efficacité des partenariats public-privé… Interrogé le lendemain par Le Point sur l’identité de son interlocuteur, Le Duigou parle d’“un ingénieur à la retraite qui a ses habitudes dans ce restaurant”. Un retraité qui a les moyens. Car si le décor ne paie pas de mine, avec ses tentures et sa moquette bleu-vert passé, les prix, eux, sont ceux d’un restaurant gastronomique. En entrée, 35 euros pour la langoustine sauce thaïe. En plat, 54 euros pour le saint-pierre aux patates douces. À la cantine de la CGT, pas de vin à moins de 50 euros la bouteille. 23 heures : l’ingénieur prend la note et les deux compères s’en vont. Le propriétaire des lieux, lui, n’est pas pressé de fermer boutique. Il vante la fraîcheur de son poisson et son armagnac hors d’âge. Mais il se ferme comme une huître dès qu’il s’agit de parler de sa clientèle CGT. Pas un mot non plus sur l’identité de ses habitués. “Pas des habitués, des fidèles”, corrige-t-il. Augusta, assure le patron, est “l’exact inverse du Fouquet’s, où l’on va pour être vu”. Il est certain que dans un des endroits les moins animés de Paris, sans aucune publicité, et avec une addition de 300 euros pour deux, on ne risque pas d’avoir trop de voisins… Les mauvaises langues se demandent d’ailleurs comment survit le Saint-Bernard, la société qui exploite le restaurant. Les préférences culinaires de la CGT, en revanche, ne sont plus un mystère : de vrais goûts de PDG !

Question à Raphaël Hadas-Lebel

Raphaël Hadas-Lebel est ancien président de section au Conseil d’État, auteur en 2006 d’un rapport sur la représentativité.

Le Point : Vous êtes le premier à vous être penché en profondeur sur le financement des syndicats. Mais comment avez-vous travaillé sur ce sujet particulièrement opaque ?

Raphaël Hadas-Lebel : C’était un travail difficile, car la législation n’impose pas aux organisations de publier leurs comptes. Le financement est un sujet sensible. Il concerne la vie interne des organisations. Les solutions ne sont pas évidentes. Les organisations syndicales ne sont en général pas favorables à un financement public directement par l’État, à la manière de ce qui se fait pour les partis politiques. Ce serait une atteinte à leur indépendance. En revanche, j’ai eu le sentiment, en conversant avec leurs trésoriers, que les organisations syndicales ne seraient pas hostiles à une clarification en profondeur. Elles ont conscience que l’opacité des moyens dont elles disposent jette le trouble dans l’opinion. En outre, certains modes de financement, comme la mise à la disposition des organisations syndicales de certains salariés, tant dans la fonction publique que dans les entreprises, manquent de sécurité juridique. Des solutions existent pour augmenter la transparence des comptes des organisations et en même temps mieux sécuriser leur financement. Enfin, tout ce qui peut favoriser la place des cotisations dans ce financement est à encourager, soit par des avantages fiscaux supplémentaires, soit par des systèmes de chèque syndical, tel celui expérimenté par Axa, qui permet au salarié de donner à l’organisation de son choix le mandat de le défendre. Et les moyens qui vont avec.

________

Le Point n° 1831 – 18 octobre 2007

Finalement, on ne remerciera jamais assez Tracfin, la cellule antiblanchiment du ministère de l’Économie et des Finances, d’avoir signalé au parquet de Paris les retraits en liquide opérés par le patron de l’UIMM sur les comptes bancaires détenus par l’organisation. Des retraits qui s’élèveraient désormais à près de 20 millions d’euros au cours des sept dernières années.

Denis Gautier-Sauvagnac, entendu par les enquêteurs de la brigade financière, a expliqué que l’argent retiré servait à “fluidifier les relations sociales”. On ne prendra pas la peine de traduire pour nos lecteurs ces formules en français ordinaire. Chacun aura ici compris ce que “fluidifier” (de “liquide”) veut dire.

Au moment où les fédérations syndicales de cheminots lancent un appel à la mobilisation générale pour défendre leur régime spécial de retraite et sont rejoints par des syndicats d’EDF, de GDF, de La Poste, de l’ANPE et de l’Éducation nationale qui protestent contre ce qu’ils estiment être une attaque insupportable contre leurs droits acquis, cette révélation pose la question essentielle de savoir quelle est l’indépendance réelle de syndicats dont on connaît par ailleurs la faiblesse des ressources financières déclarées. Difficile, en effet, de s’attaquer de manière crédible à l’État et au patronat quand l’essentiel de ses ressources financières dépend des fonds que ces derniers accordent en quasi-totale opacité.

Comme l’a révélé en effet en mai 2006 le rapport de Raphaël Hadas-Lebel, président de section au Conseil d’État, “aucun document public ou administratif ne présente la synthèse des ressources financières des syndicats en France, ni même du mécanisme de leur financement”. Une situation qui tranche totalement avec celle des pays étrangers. En la matière, le “modèle” français fait un peu figure de modèle bananier. Alors que, chez nos voisins, la régularité et la réalité des cotisations, qui représentent environ 80 % des ressources syndicales, sont la seule garantie d’une gestion indépendante, en France, elles en représentent un peu plus de 20 %. À elle seule, la Belgique, avec 400 millions d’euros de cotisations encaissées, en perçoit deux fois plus que l’ensemble des organisations françaises, qui en déclarent 190 millions.

Comment expliquer, dans ces conditions, que la CGT et la CFDT comptent, à elles deux, plus de permanents que les syndicats allemands, qui rassemblent près de 9 millions de syndiqués, soit cinq fois plus que l’ensemble des syndiqués français ? Comment expliquer que, de 1970 à nos jours, la CGT a multiplié par 5 le nombre de ses permanents alors que le nombre de ses adhérents a été divisé par 2,5 ?

Sans doute par cette dynamique des “fluides” dont on aura peine à remonter le courant, puisque la loi Waldeck-Rousseau de 1884, qui fonde la liberté syndicale [2], n’impose pas la publication des comptes et que l’émiettement des ressources publiques et parapubliques ne permet pas vraiment d’en retrouver les flux. Formidable dîme prélevée sur la formation professionnelle, dont on sait aujourd’hui que les milliards collectés (plus de 20 milliards d’euros) ne forment pas vraiment ceux qui en auraient besoin, stages fantômes, remboursements de formations bidon, contrats amis passés par des comités d’entreprise, emplois fictifs négociés au plus haut niveau, rémunération de “conseillers techniques” par les organismes à gestion paritaire, publicités aux factures gonflées et payées aux journaux syndicaux, autant de financements occultes qui assurent la “fluidité des relations sociales” et jettent la suspicion sur le fonctionnement d’un syndicalisme sans adhérents ou presque.

En juin 1936, Alfred Lambert-Ribot, délégué général de l’UIMM, avait pris contact avec Léon Blum, son ancien collègue au Conseil d’État, pour lui demander d’organiser une rencontre entre les représentants du patronat et ceux des ouvriers en grève. De ces accords Matignon de 1936 jusqu’à ceux de Grenelle en 1968 s’imposa un “modèle” où l’État, le patronat de la grande entreprise industrielle et le syndicalisme alors ouvrier s’entendirent pour “fluidifier” au mieux le dialogue social tout en jouant, pour la galerie, le spectacle de l’accord arraché.

C’est le monde de Billancourt, Longwy et Anzin qui disparaît sous nos yeux. L’industrie et la construction ne représentent plus que 20 % de la valeur ajoutée globale, 75 % des salariés travaillent désormais dans les services, où les syndicats sont quasi absents, et, événement hautement symbolique, les patrons ont choisi de mettre à leur tête une femme issue du secteur des services.

François Chérèque a bien raison de dire que les “fluides” de l’UIMM jettent un élément de suspicion insupportable au moment où l’on s’efforce de redéfinir les conditions d’un nouveau dialogue social. Dans le monde d’aujourd’hui, que ce soit au niveau de la “classe” politique, de la “classe” patronale ou de la “classe” syndicale, l’exigence est à la transparence. À cet égard, la grève du 18 octobre [2007] est bien celle du monde ancien qui meurt. On ne peut que s’en réjouir.

Le Point n° 1831 – 18 octobre 2007

________

Nous vous rappelons que nous vivons en pays occupé :

"Les murs ont des oreilles...".